Ada Marra sur les quais d’Ouchy, à Lausanne. © Photo Jet d’Encre

C’est quoi, être suisse ? Dans un essai fraîchement paru, Ada Marra s’attaque aux « fondamentalistes de l’identité » et propose une lecture pragmatique de l’appartenance au « nous » helvétique. Pour la conseillère nationale socialiste, les controverses à répétition qui entourent le fait migratoire ne font qu’obscurcir un problème plus profond, de nature sociale. Entretien de fond.

Un des passages les plus forts de votre ouvrage est incontestablement celui où vous nous parlez de la blessure que vous porterez à jamais en vous liée à la manière dont vos parents, migrants venant d’Italie, ont été « accueillis » en Suisse dans les années soixante. Alors que les questions afférentes au fait migratoire occupent une place centrale dans la délibération citoyenne, rares sont celles et ceux qui investissent cette séquence historique pour informer les discussions actuelles. Pouvez-vous revenir sur cet épisode peu glorieux de l’histoire de notre pays ? Quels enseignements devrait-on en tirer à l’heure de penser l’immigration aujourd’hui ?

Ada Marra: J’ai parlé de manière très courte et pudique dans ce livre de cette blessure. Mais je la revendique parce qu’elle explique aussi le droit d’être critique – même s’il y a la reconnaissance de celles et ceux qui ont été accueillis. Etrangement. Ce sont mes parents qui ont vécu l’immigration, pas moi, mais je porte quand même cette blessure comme « fille de ».

Il faut effectivement se rappeler des conditions de l’époque. Dans les années soixante, les travailleurs saisonniers sont arrivés en nombre en Suisse. C’étaient les fameux « permis A » qui aujourd’hui n’existent plus. Il était alors fréquent que des villages entiers d’Italie migrent vers les villes suisses.

Leurs conditions de vie étaient pour le moins difficiles. Mon père a passé ses premiers jours en Suisse à dormir dans une étable à Fribourg. Je ne veux pas pour autant tomber dans le misérabilisme. C’est peut-être juste moi qui interprète avec mes yeux une humiliation qui n’a pas été vécue comme telle par les principaux concernés. Mais il est certain que ces travailleurs migrants n’ont pas toujours été traités comme des êtres humains à part entière. Quand on fait dormir des gens avec des animaux, on les traite comme des animaux.

Ils faisaient les travaux très pénibles, les basses œuvres. De surcroît, il y avait une concurrence très rude entre étrangers, au niveau des salaires notamment. Surtout, le permis A empêchait le regroupement familial. Ces gens étaient donc séparés de leur femme et de leurs enfants. Tout ceci a provoqué de la précarité sociale. Les immigrés arrivaient évidemment avec des sentiments, de sorte qu’ils faisaient parfois venir leur famille de manière clandestine. Il y a ainsi eu des enfants qui restaient enfermés dans des appartements puisqu’à l’époque ils n’avaient pas le droit d’aller à l’école.

Et puis, il y a eu les « années Schwarzenbach », c’est-à-dire les années soixante/septante, au cours desquelles des dizaines de milliers d’Italiens ont été victimes de la xénophobie. Dans le contexte de la crise pétrolière et donc économique du milieu des années septante, la Suisse a par ailleurs cherché à empêcher l’augmentation du chômage en faisant partir les Italiens, soit avec des aides au retour (déjà à l’époque), soit avec les intimidations que représentaient les initiatives anti-immigration d’extrême-droite. Il est certain que beaucoup sont alors partis car ils se sentaient indésirables. Il y a eu aussi des bagarres, des mises à tabac, etc. Bref, ce furent des années humainement très difficiles à vivre pour les étrangers. On peut parler d’une « génération sacrifiée », comme d’ailleurs toutes les premières générations d’immigrés non qualifiés.

Capture d’image du documentaire « Saisonniers en Suisse: une vie à la dure », réalisé par Alex Mayenfisch et Claude Muret.

En avons-nous tiré des leçons ? Il est difficile d’analyser une politique migratoire en une question et réponse ! Je suis très partagée sur la question de l’accueil des étrangers aujourd’hui. Je perçois d’un bon œil des mesures d’intégration qui existent par rapport aux années soixante où il n’y avait juste rien. Je pense notamment ici aux cours de langue pour les enfants ou encore aux mesures visant à mettre les femmes en avant. En même temps, je me demande s’il n’y a pas trop de pression sur ces nouveaux arrivants. L’intégration est en effet un processus lent qui se fait essentiellement à travers l’école pour les enfants d’immigrés. On ne peut pas demander à un étranger fraîchement arrivé de signer ces fameux « contrats d’intégration » alors que sa préoccupation première est de trouver un travail et un logement.

Et puis, comment définir l’intégration ? Quel est le trait objectif qui montre l’intégration ? C’est chanter l’hymne national sous un drapeau suisse ? C’est payer tant d’impôts ? C’est appartenir à une association ? Il y a des gens qui ont vécu et travaillé ici trente, voire quarante ans, sans problème, et qui ont toujours un accent à couper au couteau. Est-ce que ces gens ne sont pas intégrés ? Cette focalisation sur la langue est exagérée.

Concernant la disposition du regard sur l’étranger, les choses ont par contre peu évolué. Regardez tout ce que les Albanais du Kosovo ont pris dans la figure. Et que dire aujourd’hui « des musulmans » ! C’est très violent, surtout en Suisse alémanique. Au fond, le problème survient parce que certains pensent toujours que l’étranger est un locataire. Or, ce n’est pas un locataire. Il finit le plus souvent par rester, ce qui pose la question de l’intégration certes, des moyens qu’on met en œuvre pour la faciliter, mais aussi de la reconnaissance positive ou non de l’étranger.

A cette époque, les migrants avaient été reçus pour ainsi dire les « bras fermés », c’est-à-dire en tant que « corps » indispensables à la bonne marche de l’économie mais rien de plus. Leur présence à terme en tant qu’êtres humains n’était pas souhaitée. Pire, elle était vue comme une menace de nature à désintégrer l’ordre et l’identité helvétiques. Près de soixante ans plus tard, l’immigration semble toujours être comprise dans l’entrelacement de ces deux manières de voir – bonne pour l’économie selon les libéraux et danger pour la Suisse suivant les nationalistes. L’argument humain devient inaudible. Il peine à convaincre. Au point que les cercles de gauche, à l’image parfois du Parti socialiste, semblent aujourd’hui bien empruntés à l’heure de parler d’immigration. Dans leur défense du fait migratoire (à supposer qu’elle ait lieu), il n’est pas rare de les voir privilégier un discours sur les bienfaits économiques en lieu et place d’arguments centrés sur l’humain – sans doute politiquement moins vendeurs. Etes-vous d’accord avec ce constat ? Et si oui, comment « réhumaniser » le discours migratoire ?

AM : Effectivement, je pense que, d’un point de vue électoral, à part pour l’extrême droite, parler de migration n’apporte pas beaucoup de « gains ». De manière générale, c’est un thème que les partis n’aiment pas aborder ou alors, s’ils l’abordent, c’est pour en vanter les avantages économiques. Je dis ainsi souvent que si c’est pour parler de migration comme la droite, alors autant ne pas en parler du tout.

Il y a bien un certain embarras à gauche sur les questions migratoires. A cet égard, il est intéressant de noter que les syndicats ne se sont à l’époque pas véritablement mobilisés contre les initiatives Schwarzenbach. Les misères avaient alors été montées les unes contre les autres : les ouvriers suisses contre les ouvriers italiens. Une ligne de fracture a toujours existé à gauche entre la défense de l’immigration et la protection des ouvriers, qu’ils soient d’ailleurs suisses ou résidents. La question, c’est comment assurer le respect des droits des ouvriers et employés du pays face à un libéralisme sauvage alors que nous n’avons pas vraiment le rapport de force nécessaire à gauche. C’est pourquoi nous luttons toujours, et avec raison, pour des mesures d’accompagnement. Mais vous voyez, vous me parlez humain, je vous réponds économie !

Humaniser le discours migratoire ? On aurait pu croire que le cœur des gens allait être touché par ces milliers de morts dans la Méditerranée. Or, cela n’a pas été tellement le cas. Le procédé est toujours le même : on « sectorise » les migrants. Il y a les « bons » et les « mauvais ». Les « bons » sont ceux qui fuient les bombes, les guerres et les dictatures. Et les « mauvais » sont ces fameux « migrants économiques ». On a un esprit de fermeture à leur égard en Suisse et ailleurs. L’extrême droite, aujourd’hui présente dans les parlements et les gouvernements de plusieurs pays européens, capitalise là-dessus.

C’est toutefois un phénomène compliqué, souvent ambigu et contradictoire. Quand les gens connaissent un étranger, même si au départ ils entretiennent des préjugés, ils s’ouvrent. Ils comprennent que les étrangers ne sont pas des monstres ou des bêtes. Ils sont touchés individuellement. Mais collectivement, cela ne marche pas. D’une manière générale, je dirais que la migration ne se passe pas trop mal d’un point de vue individuel. Mais lorsqu’on politise et collectivise le sujet, il y a des manipulations constantes, et là les choses se gâtent. On est en permanence dans ce va-et-vient. On invite les gamins de nos voisins étrangers à manger et à boire chez nous. Mais ensuite, c’est différent au moment du vote. Il y a le « eux » et le « nous », la peur, parfois la xénophobie.

La composition de l’équipe nationale de football reflète l’histoire migratoire de la Suisse. [sportune]

En même temps, je suis très étonnée de ce à quoi on assiste en France. Un certain nombre d’intellectuels de gauche disent aujourd’hui, peut-être avec raison, que ce qui favorise le communautarisme est d’entretenir la victimisation. On serait dans une course à la victimisation : les juifs parlent de l’antisémitisme, les musulmans de l’islamophobie, les noirs du racisme. Cette course à la victimisation justifierait l’extrémisme et une certaine auto-construction identitaire. Pour ces intellectuels de gauche, il convient désormais de dépasser ceci. Il faut parler « individu » et non plus « communauté ». Si je comprends le concept et l’analyse, je trouve cette posture problématique parce qu’elle a pour effet de culpabiliser l’individu. D’une certaine manière, c’est faire croire qu’il n’y a pas d’antisémitisme, pas d’islamophobie, pas de racisme collectif. Avec ce type de raisonnement, on en vient à dire à un jeune de banlieue que s’il a un boulot misérable, avec ou sans études, c’est de sa faute. Ce ne serait pas dû à un problème structurel. Or, dans le cas de la Suisse par exemple, une étude a montré qu’un jeune demandeur d’emploi avec un nom à consonance balkanique ou turque a moins de chance d’être embauché qu’un jeune avec un nom autochtone, et ce, à compétence égale.

On l’a vu, la xénophobie n’est pas un développement récent. Force est néanmoins de reconnaître que l’UDC, aujourd’hui premier parti du pays, a su porter le discours anti-immigration vers des sommets peut-être jamais atteints par le passé. Comment expliqueriez-vous son incroyable succès depuis le début des années nonante ? Et de quelle manière peut-on combattre ses schémas simplificateurs voire mensongers sans contribuer à la diffusion de la propagande dénoncée ?

AM : Tout d’abord, je pense qu’il y a un problème majeur dans notre politique migratoire, laquelle ferme la porte aux travailleurs non-européens. C’est un instrument qui provoque de la précarisation et engendre pratiquement de la délinquance. Quand tu arrives en Suisse et tu sais que tu n’as aucune chance d’avoir un job, tu es évidemment davantage tenté de vendre de la drogue parce que tu as besoin de gagner de l’argent et de faire vivre ta famille restée au pays. A mon avis, il n’y a qu’une solution : à un permis de travail doit correspondre un permis de séjour, qu’on soit un Européen ou un non-Européen. Il faut assouplir cette Loi sur les étrangers (LEtr) qui, dans les faits, provoque une précarisation de la migration et influence la manière dont on la perçoit.

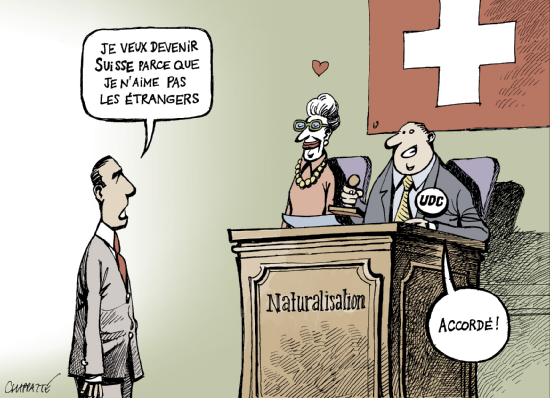

L’UDC a beaucoup joué sur cette idée qu’il y a les bons et les mauvais étrangers. On l’a vu encore récemment dans sa campagne contre la naturalisation facilitée de la troisième génération d’étrangers. L’UDC n’a pas hésité à présenter les enfants d’Italiens ou d’Espagnols comme les « bons » pour rejeter ensuite les Africains, les Syriens et les « musulmans ». De manière générale, l’UDC a cherché à nous faire croire qu’on était un peuple pur, sans tache, depuis 1291 et que tout ce qui est arrivé après nous salissait. Il y a ce processus qui consiste à sacraliser les mythes. Une sorte de combat entre mythes et histoire. Les nationalistes ont immobilisé l’histoire à une date donnée et raconté que tout ce qui se passait ensuite soit n’existait pas, soit était un facteur négatif pour l’identité suisse. Dans les faits, la Suisse est un pays migratoire, comme l’atteste le fait que 53,6 % des enfants de 0 à 6 ans sont aujourd’hui issus de la migration. Or, on se perçoit encore comme un pays non migratoire !

Affiche de campagne de l’UDC pour lutter contre la « naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération ».

Lire aussi: « Naturalisation facilitée: une burqa pour mieux se voiler la face »

Selon moi, le nœud de la question est néanmoins ailleurs. Ce n’est pas la politique qui crée de la migration mais bien le marché du travail. Il y a environ 25% d’étrangers en Suisse. Oui, c’est beaucoup. Mais c’est notre économie qui commande une telle immigration. Il faut savoir ce qu’on veut. Les gens issus de pays où il y a la misère vont continuer à migrer dans un pays comme la Suisse où il y a toujours eu du travail. On ne l’arrêtera pas. Autrement, il faut viser la décroissance. J’ose le mot ! Et là, l’immigration se tarirait car il y aurait moins de production et donc aussi, notons-le, moins de pouvoir d’achat. Une telle orientation ne me dérangerait pas. Je suis plutôt favorable à la décroissance. Dans tous les cas, la situation actuelle est intenable et hypocrite.

En définitive, le cœur du problème est que les pauvres en Suisse – avec passeport suisse – n’ont pas été reconnus assez tôt. Dans notre pays, il a fallu attendre un rapport de 2010 [elle insite sur cette date, ndlr] pour qu’on parle pour la première fois de pauvreté officiellement. Jusqu’alors, la pauvreté n’existait pour ainsi dire pas, dans la mesure où quand elle n’existe pas institutionnellement, elle n’existe pas aux yeux des décideurs. Dans une telle configuration, il est évident qu’un pauvre suisse qui ne se sent pas reconnu dans son état de précarité verra d’un œil suspect l’arrivée d’un étranger sur ses terres. L’UDC, encore une fois, nourrit par son discours ce ressentiment. Et ceci est rendu possible par notre politique libérale capitaliste qui précarise les gens, sans reconnaître leur paupérisation. C’est là-dessus qu’il faut travailler.

Est-ce que les deux dernières défaites de l’UDC dans l’arène référendaire s’agissant du thème de l’immigration (initiative populaire fédérale « pour le renvoi effectif des étrangers criminels » et arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération) marquent un coup d’arrêt pour le parti ?

AM : Non, je ne pense pas que ce soit un coup d’arrêt. Je pense même que dans l’idée de vaincre l’UDC, on est malheureusement en train de prendre les mauvaises armes, qui sont celles de dire « il faut qu’on fasse des alliances ». On va donc très très loin dans le compromis, mais on ne fait avancer ni la cause des migrants ni celle des pauvres. Je suis néanmoins souvent minoritaire à penser cela à gauche.

Prenons l’exemple de la modification de la Loi sur l’asile (LAsi) votée favorablement par le peuple en 2016. Une grande alliance PLR-PDC-PS s’est alors formée contre l’UDC. On nous l’a vendue comme un grand succès. Or, je ne vois pas de progrès. C’est de la pure stratégie politique. Oui, on a réussi à isoler l’UDC, mais on n’a pas progressé dans les droits des migrants. Pour moi, ce n’est pas un progrès de les mettre dans ces centres fédéraux et de traiter à la hâte leur demande en raccourcissant les délais de recours. Le fait que la personne en charge de l’assistance juridique soit payée par la Confédération ne relève pas non plus du progrès.

Il y a la xénophobie de l’UDC, mais aussi, parfois, celle de certaines personnes nées étrangères. On peut observer que des immigrés ou des descendants d’immigrés votent volontiers anti-immigration. « Avoir un passé d’immigré ne prémunit pas de la xénophobie », analyse par exemple le politologue Philippe Gottraux. Il y aurait-il selon vous une volonté d’être « plus suisse que suisse » ?

AM : Vous décrivez là le phénomène du « moi j’ai souffert, donc toi, tu dois souffrir aussi ». Il s’explique en partie par le fait que, comme nous l’évoquions tout à l’heure, ces gens en ont bavé !

D’autre part, que disent les migrants des années soixante ? « Nous, on est venu nous chercher ! », sous-entendant que ce n’est pas le cas des nouveaux arrivants. La première partie de cette phrase est autant vraie – des patrons allaient jusqu’à se déplacer dans des villages en Italie et en Espagne pour choisir leurs travailleurs – que la seconde est fausse.

Je pense que le vrai problème est la mise en concurrence des précarités. Il ne faut pas oublier que lorsque les Espagnols puis les Portugais ont débarqué dans les années septante/quatre-vingts, le dumping salarial existait déjà. Certes, l’ouvrier portugais bossait pour moins cher que l’ouvrier italien. Mais cette concurrence était organisée par les patrons. Il fallait d’ailleurs voir les matches de football entre équipes nationales à cette époque ! Ce n’était pas que du foot ; c’était un match social, politique et économique. Les lendemains de défaite, certains avaient peur d’aller travailler en raison des quolibets qu’ils allaient recevoir de la part des vainqueurs. Il y avait de la rancœur entre pauvres.

Dans ces années, ces migrants ne se sont peut-être pas rendus compte qu’on cherchait à les diviser. Mais encore une fois, la cible ne devrait pas être l’ouvrier précaire qui arrive en Suisse, mais le patron qui paie le collègue deux fois moins que moi. Cette analyse s’élargissant à la problématique des frontaliers.

Vous le dites dans votre ouvrage: la Suisse est un ensemble disparate qui ne partage pas la même langue, ni la même religion, ni d’ailleurs le même programme scolaire. Dans un pays qui ne peut guère compter sur des identités communes « évidentes », peut-on formuler l’hypothèse que l’Etranger revêt – peut-être plus qu’ailleurs – un rôle important dans le maintien de l’unité ? La Suisse est-elle en ce sens un cas particulier ?

Disons que la position de la Suisse peut parfois être ambivalente. Quand ton pays a été colonisateur, comme c’est par exemple le cas de la France, il est évident que tu vas recevoir des « anciens colonisés » dans ton territoire. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais on est prêt à concevoir qu’il y a ce passé et donc ce présent. En revanche, en l’absence d’un passé colonial, on se raconte plus facilement des histoires. L’histoire suisse est représentée comme pure depuis 1291. Il n’est dès lors pas étonnant que l’arrivée d’étrangers suscite ici un émoi particulier. On observe des résistances dans tous les pays, mais je crois que c’est plus marqué en Suisse.

Une clé de compréhension est à mon avis le fédéralisme. Avec deux sièges par canton au Conseil des Etats, les représentants d’Uri, Schwyz ou Appenzell ont autant de poids que ceux de grands cantons sur le plan démographique, comme Zurich ou Genève, où le fait migratoire est plus présent. Une telle configuration contribue à perpétuer l’image fantasmée d’une certaine « pureté » suisse.

En parlant de « pureté » et d’« image fantasmée », vous nous donnez des clés de lecture pour saisir les relations compliquées qu’entretient la Suisse avec les étrangers. Mais dans votre livre, vous opérez un renversement surprenant en écrivant qu’au fond « la Suisse n’est pas xénophobe, mais anti-pauvre ». Vous utilisez la notion de « naturalisation censitaire » pour l’illustrer. Que voulez-vous dire par là ?

AM : Avec la nouvelle loi sur la naturalisation entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le Parlement a éliminé de facto toute une série de profils lorsqu’il a décidé que seul celui qui a de l’argent peut devenir suisse. Car si on est précaire – à l’aide sociale par exemple –, on n’a même pas le droit de demander la nationalité. Dans cette lignée, quand on introduit les tests écrits obligatoires alors que des demandeurs potentiels sont déjà illettrés dans leur propre langue, ces derniers vont automatiquement s’autocensurer. Il y a une fracture sociale béante dans l’accès à la nationalité.

A ce titre, l’effet miroir est intéressant. Si un Suisse ne peut être que riche et bien formé, je pose la question suivante : une personne, suisse depuis vingt-sept générations, mais mal formée ou à l’aide sociale, que lui dit-on ? Que c’est un sous-Suisse ? C’est pour cela que je dis dans mon livre que le Parlement n’est pas xénophobe, mais il n’aime pas les pauvres.

On le constate dans les débats autour de l’identité, mais aussi dans le domaine de la fiscalité par exemple. Les étrangers riches, pas de problème ! Ils peuvent s’acheter un permis B à coup de 50’000frs.

Votre argument est-il volontairement provocateur pour secouer un peu le cocotier ?

AM : Non, je le dis pour être honnête !

Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas se tromper de cible. Ne montons pas les précarités les unes contre les autres ! Ce n’est pas « les Suisses contre les étrangers », car les deux pseudo-blocs ne sont pas monolithiques. On monte les pauvretés les unes contre les autres et c’est ce qui mène à une guerre identitaire. Mais c’est une fausse guerre ! Actuellement, au contraire, la lutte est économique. Il s’agit d’opposer les pauvres aux pauvres pour laisser tranquilles ceux qui détiennent le capital.

N’oublions pas que derrière chaque travailleur clandestin il y a un employeur. Mais évidemment, c’est plus simple de s’en prendre à l’employé en lui disant « rentre chez toi » plutôt que de s’en prendre à celui qui possède le capital. Cela a toujours été comme ça. Je pense simplement qu’on ne le dit pas assez.

Concentrons-nous maintenant sur Ada Marra, la citoyenne. Vous êtes une femme, de gauche et fille d’immigrés, trois groupes traditionnellement minorisés en Suisse (et ailleurs). Qu’est-ce qui est, selon vous, propre à cette situation particulière ? Comment se faire entendre ?

AM : Je vois une difficulté principale : celle de ne pas devenir la « porte-parole de groupe ». Pour moi, être enfant de migrants ne prédestine pas à parler de migration. De la même manière, ce n’est pas parce qu’on est fille de médecin ou fils d’avocat suisses que l’on ne peut pas parler de migration. D’ailleurs, ce serait bien que ces personnes en parlent davantage, car nous, nous sommes plus facilement renvoyés à un stigmate lié à notre trajectoire migratoire.

La difficulté réside aussi dans une certaine ambigüité car, inévitablement, une attente se crée. Et on devient assigné, malgré soi, à ce rôle de porte-parole, alors que l’objectif ne devrait pas être de défendre des groupes en tant que tels mais plutôt de déconstruire des logiques. Parallèlement, je pense aussi que la politique non incarnée ne mène à rien, car elle ne touche pas le cœur des gens. C’est compliqué… vous voyez la ligne de tension ?

Je me suis moi-même enfermée dans cette case-là dès mon arrivée au Parlement. Les questions migratoires représentaient le dossier que je maîtrisais le mieux, donc forcément c’était plus facile pour moi. Et on m’a accordé une certaine crédibilité sur ce dossier. Il convient néanmoins de noter que je suis dans la commission pour l’économie depuis six ans. Et malgré cela, on m’interroge très rarement sur cette thématique.

Maintenant, revenant plus généralement à votre question, pour essayer de reprendre la main sur une vision du monde plus humaine, je crois que les programmes de partis politiques ne suffisent plus. Par contre, je crois à la société civile et aux modes de vie alternatifs. Et pour que ces « alternatives » deviennent la majorité, il faut selon moi mélanger les genres. Politiciens et société civile et culturelle doivent travailler ensemble.

Transition toute trouvée avec le titre de votre livre (« Tu parles bien français pour une Italienne ! »), lequel évoque les identités dans lesquelles on nous enferme justement. Dans le morceau « Entre deux » (2003), le rappeur Tunisiano, du groupe français Sniper, scandait : « En France je n’suis qu’un immigré, au bled j’suis qu’un Français ». Avez-vous parfois ce même sentiment ?

AM : Evidemment ! Tous les enfants de migrants ont un jour ressenti ça. Ici en Suisse, certains (pas la majorité heureusement) ne nous reconnaissent pas comme enfants du pays ; combien de fois avons-nous entendu des phrases du type « casse-toi dans ton pays ! ». Mais quand je vais dans mon soi-disant pays, où je n’ai jamais habité en dehors des vacances, on m’appelle « svizerrotta » [« petite suisse », ndlr]. Je n’ai pas les codes des gens qui vivent dans le sud de l’Italie. Si je devais « retourner » dans le Salento – et je dis ça en rigolant car je n’y étais naturellement pas – je serais comme une migrante qui débarque en Suisse. Je devrais tout apprendre : comment marche la sécurité sociale, comment on paie nos impôts, quoi faire pour trouver un appartement, etc.

Ce qui se joue avec cet exemple, c’est la problématique des enfants de migrants dits de la « deuxième génération ». Un sujet dont on a peu parlé si on le compare aux migrants de la « première génération » et, désormais, également ceux de la « troisième ». Cette deuxième génération, dont je fais partie, a subi ce double regard négatif : étrangère à la fois dans son pays natal et dans le pays de ses parents. Moi j’essaye d’en jouer. Quand je suis invitée à des débats au Tessin par exemple, je me rends compte que je parle de moins en moins bien italien… Du coup, j’en profite pour glisser à mes adversaires politiques : « vous voyez, impossible de “retourner” dans “mon pays”, je ne parle même pas la langue ! » [elle rit].

Certains de mes détracteurs me reprochent parfois de manquer d’émotions quand je parle de la Suisse, en sous-entendant que je ne « vibre » que pour l’Italie. Mais je suis émue ici, maintenant, avec vous, au bord du lac Léman face à ces splendides montagnes [elle désigne le paysage qui sert de décor à notre entretien, sur les quais d’Ouchy, à Lausanne]. Je n’ai rien à voir avec je ne sais quel alpage de l’Oberland bernois, donc je ne peux pas m’émouvoir pour une image abstraite, inconnue. L’émotion se trouve dans les gens, pas dans les concepts.

Comment, selon vous, se sortir de l’assignation identitaire ?

AM : L’effort doit être réalisé par chacun et au niveau politique. Je pense qu’il faut repenser le citoyen comme la pierre angulaire de toutes nos réflexions et cesser de parler des « musulmans », des « Italiens », des « Espagnols », des « étrangers », des « Suisses » … tout ceci n’existe pas ! Nous devons sortir de ces catégorisations et parler des « citoyens » pour pouvoir construire des politiques sur cette base.

Dans mon livre, je souligne ce qui nous unit. C’est l’égalité de traitement. En Suisse, que l’on soit paysan à Uri ou fonctionnaire à Genève, le timbre coûte le même prix. Et la lettre arrivera le lendemain partout sur le territoire national. Ce qui nous unit, ce sont les services publics. Ce qui nous unit, c’est notre système démocratique. Ce qui nous unit, c’est la défense des minorités. Je crois que si on touche à cela – et il y a de vraies tentatives dans ce sens-là – on touche à notre unité, à notre vivre ensemble.

Pour terminer cet entretien, nous avons demandé à Ada Marra pourquoi, au fond, avoir écrit son livre et que signifie, selon elle, « être suisse ». Réponse en vidéo.

Bonjour, Ada Marra a, à mon sens, bien raison de dire que le problème de l'ultralibéralisme est central et, aussi…