© Alberto Campi, 2016

Les mots comptent. Ils dessinent les contours de nos systèmes de représentation et structurent notre rapport collectif aux réalités sociales qu’ils désignent. En ce sens, les choix langagiers ne sont jamais « naturels » ou « neutres », encore moins anodins. Et ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de sujets aussi contentieux que les migrations et l’asile. Face à l’emploi récurrent d’une terminologie flottante, aux effets parfois stigmatisants, tant dans le discours médiatique qu’institutionnel, l’association Vivre Ensemble a organisé une table ronde visant à mûrir en commun des approches plus cohérentes et productives pour envisager les réalités du phénomène migratoire. Jeudi 13 octobre, plusieurs acteurs de la scène politique, médiatique et associative, dont Jet d’Encre, se sont ainsi donné rendez-vous pour échanger sur ces questions et finaliser de manière participative un manuel-glossaire à l’intention des journalistes au sujet des problématiques afférentes à l’asile et aux réfugiés. L’occasion de s’entretenir avec la géographe Cristina Del Biaggio, responsable chez Vivre Ensemble du « Comptoir des médias », un projet d’action et de sensibilisation des médias romands aux préjugés sur l’asile.

Vivre Ensemble fête actuellement ses trente années d’existence. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l’association, pourriez-vous en présenter les principaux objectifs, valeurs et activités ? Quel est le contexte qui l’a vue naître ?

Cristina Del Biaggio: L’association Vivre Ensemble est née il y a trente ans, soit quelques années après l’entrée en vigueur de la première loi sur l’asile. Le nom complet de la revue – « Vivre Ensemble, bulletin de liaison pour la défense du droit d’asile » – dit très bien ce qui a été recherché au moment de la création de l’association, à savoir créer des liens entre personnes, groupes et associations travaillant pour la défense des droits des réfugiés et se retrouvant éparpillés à travers la Suisse romande. Le bulletin était un moyen de centraliser l’information pour mieux la diffuser dans les différentes parties de Suisse romande. L’idée était aussi de donner une voix aux associations qui sont actives à une échelle territoriale réduite, mais qui ont toutefois des informations et des expériences à partager. Depuis, sans exceptions, la revue paraît cinq fois par année. Au fil des numéros, c’est la mémoire historique du droit d’asile qui s’est construite, une archive importante d’analyse critique des lois et leurs conséquences sur le terrain et le vécu des personnes concernées. Depuis quelques années, Vivre Ensemble n’est plus uniquement une revue papier, mais également une plateforme d’information multimédia qu’il est possible de découvrir sur asile.ch.

Chercheuse et enseignante, votre trajectoire personnelle est intimement liée à la sphère universitaire. Dans le même temps, vous adoptez volontiers une démarche militante dans le cadre notamment de votre travail associatif. Vous vous décrivez ainsi sur votre profil Twitter comme « Géographe et citoyenne engagée ». Quel itinéraire vous a amené à vous intéresser aux activités de Vivre Ensemble ? Comment réconciliez-vous ces deux orientations que d’aucuns décriraient comme antagonistes ?

CDB: Disons que c’est plutôt Vivre Ensemble qui m’a « trouvée ». Le hasard, parfois, fait bien les choses ! En 2012, une semaine avant que je parte en compagnie d’Alberto Campi, photographe, sur le terrain à la frontière gréco-turque, la RTS m’a invitée pour parler de mon projet. Sophie Malka, la coordinatrice de l’association Vivre Ensemble, était à l’écoute… et elle m’a appelée pour me demander si je ne voulais pas écrire un bref article sur la Grèce pour la rubrique « chronique monde » de la revue. J’ai dit un oui enthousiaste. La chronique grecque est parue dans le numéro 139 de la revue, que nous avons accompagné de « cartes postales » depuis la frontière.

Depuis lors, je n’ai plus quitté cette petite mais très dynamique association qui m’apporte beaucoup de satisfactions: après le voyage en Grèce, je suis entrée dans le comité de rédaction de la revue et, depuis deux ans, je suis chargée du projet « Le Comptoir des médias ».

S’agissant de votre deuxième question, c’est-à-dire comment je réconcilie mon parcours de chercheuse et celui de « citoyenne engagée »… Je dois dire qu’en ce qui me concerne, je ne dois déployer aucun effort. En tant que géographe, je privilégie une posture critique et engagée. Il n’y a pas d’alternatives aujourd’hui, si le but recherché est, grâce aux instruments mis à disposition par ma discipline, de lutter pour une justice sociale et spatiale. Dans un monde où les injustices sont de plus en plus ancrées dans l’espace social et physique, une posture qui remet en cause le système qui les provoque est à mes yeux indispensable, et urgente. Ce n’est pas seulement aux associations et activistes de se battre contre les injustices, mais également aux chercheurs, qui possèdent les instruments intellectuels et analytiques pour le faire.

Jeudi 13 octobre, Vivre Ensemble organisait une table ronde à l’intention des médias visant à interroger la terminologie attachée aux questions migratoires. Dans quelle mesure pensez-vous que le choix des mots conditionne la manière dont l’opinion publique se représente la réalité du phénomène migratoire et de l’asile en particulier ? Pouvez-vous nous proposer des exemples de glissements sémantiques qui posent problème ?

CDB: Les exemples sont nombreux. Je me limiterai ici à deux illustrations.

Prenons d’abord deux termes qui, a priori, ne semblent pas poser de problème : « migrant » d’un côté et « réfugié » de l’autre. Si « migrant » est généralement un terme plutôt neutre, compris comme en englobant toute une série d’autres (« réfugié », « exilé », « demandeur d’asile », « expatrié », etc.), depuis la crise syrienne et l’arrivée d’un nombre important de réfugiés sur le continent européen, celui-ci est toujours plus utilisé, par les médias et les politiciens, en contraposition avec le terme de « réfugié ». Dans les discours médiatiques et politiques, le « réfugié » (surtout si syrien) est devenu le « bon », celui à accueillir, alors que le « migrant » (économique) est devenu le « mauvais », celui à renvoyer donc chez lui. Derrière cette dichotomisation, se trouve l’idée que le migrant ne doit pas être protégé, car il est venu uniquement à la recherche d’une vie meilleure, d’un travail.

Or, la réalité de terrain est évidemment beaucoup plus nuancée. Les motivations qui poussent les gens à partir de chez eux sont souvent beaucoup plus floues. Lors de son périple, la même personne peut se voir accoler différentes étiquettes : « voyageur » au Mali, « migrant » au Maroc, où il a trouvé un travail pour se payer le reste du voyage, « clandestin » sur la Méditerranée, « illégal » quand il est sauvé en mer, « demandeur d’asile » en Italie et peut-être « réfugié » ou « débouté » en Suisse…

Le danger de cette manière dichotomique de penser la personne migrante est premièrement d’oublier que derrière chaque migrant, il y a une histoire, une personne, justement. Deuxièmement, et plus insidieusement, cette manière de catégoriser stigmatise les migrants économiques en délégitimant leurs raisons de fuite. On peut en effet légitimement se demander si le motif de fuir une sécheresse ou une vie sans perspective n’est pas tout aussi bien fondé que celui de fuir une guerre. On a trop vite oublié que nos grands-parents, il y a un peu plus d’un siècle, fuyaient pour les mêmes raisons, car ils avaient faim dans une Suisse à l’époque très pauvre…

L’événement a pu compter sur la participation de plusieurs personnalités de haut rang dans le champ politique et médiatique helvétique. De droite à gauche: Anja Klug, directrice du Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), Nicolas Roguet, délégué à l’intégration du Bureau de l’intégration des étrangers du canton de Genève (BIE), Sophie Malka, Coordinatrice et rédactrice responsable chez Vivre Ensemble, Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, et Dominique Von Burg, président du Conseil suisse de la presse. © Alberto Campi, 2016

Le deuxième exemple est celui du terme « illégal ». Ce terme, inscrit dans la loi sur les étrangers en Suisse (notamment art. 115 LEtr), est employé par les autorités (en particulier par les gardes-frontière lorsque ces derniers annoncent les statistiques sur le nombre d’« entrées illégales ») et répété dans les médias. Son usage est néanmoins problématique, dans la mesure où il passe sous silence les circonstances et les raisons multiples et complexes de la migration. Le terme « illégal » fait penser à un acte hors-la-loi. Or, une bonne partie des personnes qui entrent en Suisse sans documents valables, de manière « illégale » comme le déclare le corps des gardes-frontière, dépose ensuite une demande d’asile. Et les personnes qui passent une frontière sans documents valables en vue de déposer une demande d’asile ont le droit de le faire. La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 stipule d’ailleurs à cet égard que « les États Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés ». En Suisse, afin que la procédure d’asile puisse être ouverte, la personne doit a) se trouver sur sol helvétique (art. 19, al.1 bis) et b) manifester la volonté de demander l’asile (art. 18 LAsi). Ceci indépendamment du fait que la personne désirant demander l’asile à la Suisse soit en possession ou non de documents valables pour traverser la frontière. À partir de là, pourquoi parler d’« entrée illégale », si le droit l’autorise ?

Il ne faut pas oublier que si les réfugiés se présentent à la frontière sans visas, c’est que d’une part nombre d’entre eux quittent leur pays de manière soudaine et n’ont pas le temps de demander un visa. D’autre part, ce phénomène est lié au manque de voies de fuite légales, étant donné la quasi-impossibilité d’obtenir, de la part des pays occidentaux, un visa de voyage ou humanitaire.

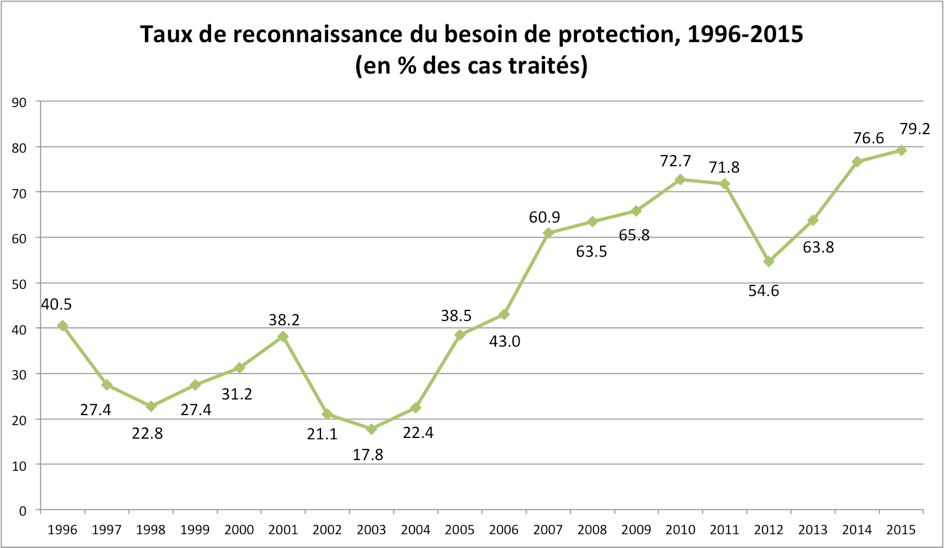

De plus, cette rhétorique fait oublier que parmi les personnes qui traversent la frontière de manière irrégulière, bon nombre sont effectivement des réfugiés (en Suisse, en 2015, 79% des personnes dont le dossier d’asile a été examiné ont obtenu une forme de protection, statut de réfugié ou admission provisoire). Pourquoi alors utiliser un discours criminalisant et injuste ?

Pour ces raisons, Vivre Ensemble, et d’autres associations actives dans la défense des droits des réfugiés et migrants, invitent les médias à employer le mot « irrégulier », permettant de dire la même chose mais de façon moins stigmatisante. Ceci car ce vocabulaire criminalisant a un impact négatif sur les personnes concernées, mais aussi sur l’imaginaire collectif et, in fine, sur les politiques en matière d’asile et de migrations. Quand les médias répètent en boucle, comme c’était le cas cet été, que « le nombre de migrants illégaux à la frontière italo-suisse explose », le réflexe est celui de la fermeture. L’impact serait différent si on disait qu’il y a des personnes en quête de refuge à la frontière qui attendent une protection de la Suisse…

L’un des ateliers proposés dans le cadre de la rencontre avec les médias portait spécifiquement sur les statistiques et les discours étatiques. Quels enjeux de catégorisation structurent notre compréhension des chiffres officiels qui rendent compte du thème de l’asile en Suisse ?

CDB: Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Nous venons de voir qu’une des catégories utilisées par les autorités, inscrite dans la loi, est celle des personnes en « séjour illégal ». Un mot criminalisant les personnes n’ayant commis aucun crime, si ce n’est celui de ne pas posséder les bons papiers.

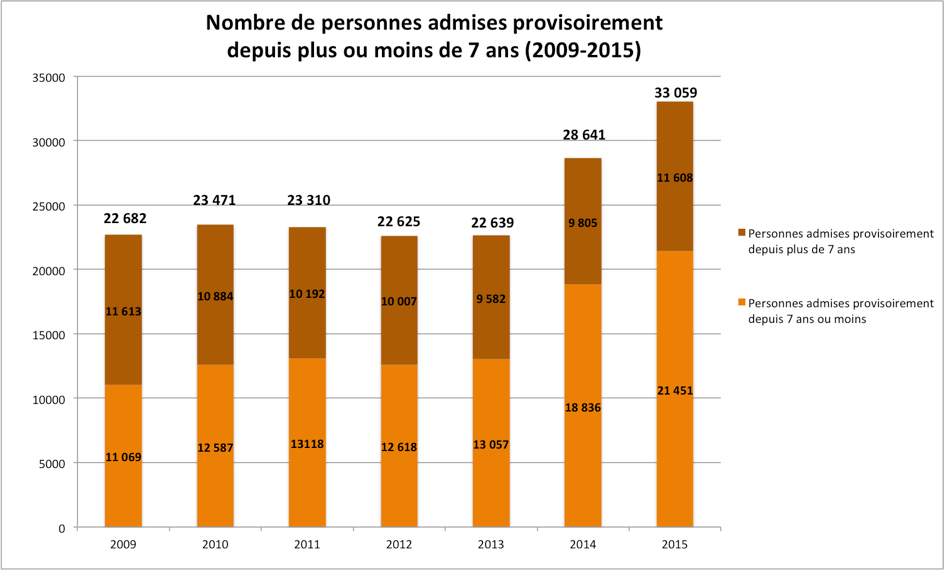

Un autre exemple est constitué par la catégorie des personnes « admises provisoirement » en Suisse, lesquelles obtiennent un permis F. Tout d’abord, il y a un problème avec l’emploi de l’adjectif « provisoire ». Les chiffres montrent en effet le peu de pertinence de ce mot : en 2015, il n’y avait pas moins de 21’451 personnes étiquetées « provisoires » depuis 7 ans ou moins, et 11’608 qui l’étaient depuis plus de 7 ans !

Les personnes admises provisoirement sont soumises à de nombreuses contraintes socio-économiques, ce qui a poussé l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand) à poser une question rhétorique à l’heure de choisir le titre d’une exposition dédiée au sujet: « Permis F: admission provisoire ou exclusion durable? ». (Pour en savoir plus sur l’admission provisoire, cliquez ici.)

Au niveau statistique, les autorités compétentes, soit le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), considèrent les admissions provisoires comme un rejet de la demande d’asile. Les personnes ayant obtenu un permis F sont donc comptabilisées parmi les réponses négatives de demande d’asile. Les tableaux statistiques officiels les placent dans une colonne appelée « rejet avec admission provisoire ». Or, l’admission provisoire est un statut octroyé à des personnes n’ayant certes pas prouvé avoir été victimes de persécutions, mais qui, dans leur très grande majorité, fuient des conflits et/ou des régimes totalitaires. Il s’agit de personnes que l’on ne peut pas légalement renvoyer parce qu’un renvoi mettrait leur vie en danger.

Dès lors, les inclure dans les « rejets » ne reflète non seulement pas la réalité, mais alimente par ailleurs le discours bien à la mode des « faux réfugiés » qui, clairement, ne représentent qu’un minime pourcentage des demandeurs d’asile. En réalité, comme nous l’avons vu, les chiffres de 2015 montrent que lorsque la Suisse a examiné les motifs d’asile, elle a reconnu un besoin de protection (statut de réfugié ou admission provisoire) dans 79,2% des cas. Pour les trois premières nationalités de provenance – dans l’ordre Érythrée, Afghanistan et Syrie – ce taux atteint 95,6% pour les ressortissants érythréens, 92,2% pour les Afghans et 97,5% pour les Syriens.

Dans l’arène publique, les thèmes migratoires sont souvent envisagés sur un mode déshumanisant où il n’est plus question de personnes mais de « flots » ou de « masses ». À l’occasion des échanges du jeudi 13 octobre, la plupart des intervenants se sont retrouvés autour de la nécessité de redonner un visage humain à la migration. Mais par où commencer sur le plan concret ? Sur quels fondements et méthodes les acteurs du débat citoyen peuvent-ils se reposer pour articuler un contre-discours réhumanisant ?

CDB: Le thème est vaste, mais je vais essayer d’y répondre brièvement. Premièrement en remettant les choses à leur place, encore une fois à l’appui de chiffres. Les personnes relevant du domaine de l’asile (demandeurs d’asile, réfugiés reconnus, personnes admises provisoirement, personnes en procédure de renvoi) ne représentaient, en 2015, que 1,3% de la population résidente et environ 5% des personnes étrangères résidant de manière permanente en Suisse.

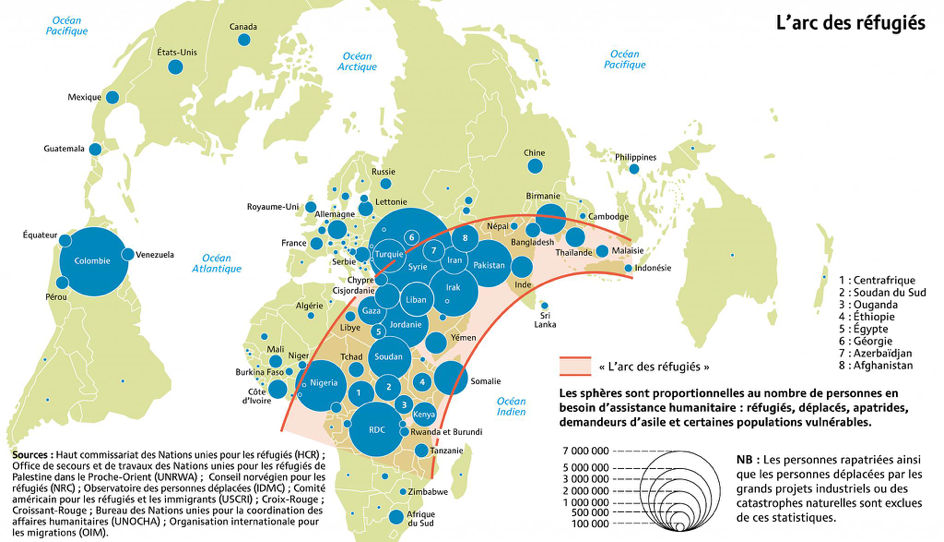

Rappelons aussi, si nous changeons d’échelle géographique, que l’écrasante majorité des réfugiés se trouve aujourd’hui dans les pays avoisinant les foyers de conflit, et non pas en Europe !

Dès lors, il faudrait peut-être arrêter d’en parler autant dans les médias, arrêter d’utiliser les métaphores aquatiques (« afflux », « vague », « flots »), qui donnent l’impression que la situation n’est plus sous contrôle, que les politiques ne maîtrisent plus rien. La réalité est bien différente, la riche Suisse et l’Europe peuvent certainement se permettre d’accueillir dans la dignité un nombre si faible de demandeurs d’asile !

Il faudrait peut-être aussi convaincre les journalistes de ne pas toujours publier des chiffres alarmants sur l’évolution des demandes d’asile. Il est nécessaire de cesser d’en faire les titres quand il y a une hausse et annoncer une baisse uniquement dans les brèves.

Il y aurait ainsi la possibilité de pouvoir traiter du domaine de l’asile en laissant la place à l’analyse avisée des politiques d’accueil et des procédures mises sur pied par les autorités. Cela permettrait aussi de laisser de l’espace pour raconter les histoires de ces hommes et femmes fuyant conflits, famine, misère et violences dans l’espoir de trouver un endroit dans le monde leur permettant de vivre librement et dignement.

La rencontre s’est articulée autour de plusieurs ateliers thématiques. Sur la photo, l’atelier « Statistiques et discours officiels, vraiment neutres? ». © Alberto Campi, 2016

Laisser un commentaire

Soyez le premier à laisser un commentaire