Silvia Mariño-Mamani fin octobre 2018 à l’Université Ouvrière de Genève, là où elle avait pris ses premiers cours de français en septembre 1996.

© Photo Victor Santos Rodriguez

Nous ouvrons notre dossier consacré aux personnes sans statut légal en Suisse avec un entretien en compagnie de Silvia Mariño-Mamani, ancienne « sans-papiers » aujourd’hui régularisée et lauréate du prix « Femme exilée, femme engagée » soutenu par la ville de Genève. Elle nous parle des conditions d’existence des personnes qui sont plongées dans la clandestinité, des vies structurées par la peur du contrôle policier, des problèmes spécifiques que rencontrent les femmes, mais aussi des structures de soutien et des mobilisations collectives en faveur de la reconnaissance des « sans-papiers ».

Quelle image vous faisiez-vous de la Suisse depuis votre Bolivie natale ? Qu’est-ce qui vous a motivée à tout quitter pour venir ici ?

Silvia Mariño-Mamani : J’ai pris la décision de partir moi-même, mais ce sont mes parents – et surtout mon père – qui ont poussé ce projet de migration. Ils pensaient, en effet, qu’il n’y avait pas de réel avenir pour moi là-bas. On était une famille nombreuse, et mes parents ne pouvaient pas payer les études de tous leurs enfants. J’ai donc fini l’école et, six mois après l’obtention de mon bac, je suis partie.

C’était en 1996. J’avais 19 ans, 50 dollars en poche et un pyjama.

En réalité, je disposais de très peu d’informations sur la Suisse. C’est mon père qui m’en parlait de temps en temps. Il y avait l’idée qu’en Suisse tout était possible. Mon père s’imaginait la Suisse comme une société plus développée où on pouvait bien gagner sa vie et bien vivre.

Jusqu’à aujourd’hui, je pense qu’il y a un manque d’information criant ; les gens qui partent ne réalisent pas bien ce que représente le fait d’arriver dans un pays dont on ne connaît rien des lois, dans lequel on ne sait pas où on va vivre et comment on va subvenir à ses besoins.

Dépourvue d’un statut en conformité avec la légalité telle que définie par l’Etat helvétique, vous avez dû vivre et travailler dans la clandestinité à votre arrivée en Suisse. Pouvez-vous nous parler de vos conditions d’existence en tant que « sans-papiers » ?

SMM : Quand on arrive, on peine à comprendre la situation. Ma grande sœur, laquelle était venue quelques années plus tôt en Suisse, me disait de ne pas répondre au téléphone, de ne pas me rendre à la gare ou à l’aéroport, d’éviter de rester trop longtemps à un arrêt de bus ou encore de ne pas parler espagnol en public. Seulement plus tard, elle m’expliquera que j’étais « illégale ».

C’est en entrant à l’Université Ouvrière de Genève, en septembre 1996, pour prendre des cours de français, que j’ai connu d’autres personnes qui étaient dans ma situation. Elles ne venaient pas seulement d’Amérique latine, mais aussi des Philippines et d’Afrique. On vivait tous la même chose et, pourtant, on n’en parlait pas. Le sujet était tabou. Après deux ou trois ans de cours, il y a eu le cas d’une fille philippine qui était triste parce qu’elle avait été enfermée par ses patrons et ne pouvait donc plus venir aux cours. C’est ce qui nous a permis de tous nous regarder et de nous dire que nous étions finalement tous dans la même situation. Mais après cet événement, le sujet est resté très peu discuté.

Avec le temps, on comprend qu’on est ici illégalement, qu’on doit faire attention à la police, qu’on peut se faire expulser, qu’il y a des endroits à éviter. Au niveau de l’habillement, on essaie de faire comme les Suisses, on cherche à avoir le même style qu’eux. Il fallait se garder de porter des signes extérieurs qui pouvaient nous trahir.

Pour ce qui est du travail, j’ai commencé comme nounou, nourrie et logée, précisément aussi pour éviter les sorties. J’ai par la suite décidé d’abandonner cette activité et faire plutôt du ménage à l’heure. Je me rendais en effet bien compte que le travail « nourri-logé » présentait des inconvénients, comme le fait d’être moins libre, en permanence à la disposition des patrons. Mais le travail domestique à l’heure ne me réussissait pas car je me sentais seule, ce qui jouait sur mon humeur. Les nombreux déplacements suscitaient du stress, celui de devoir toujours regarder s’il y avait la police… et donc de devoir prendre n’importe quel bus quand on la voyait arriver. J’ai par conséquent décidé de revenir au travail de nounou.

La clandestinité pesait beaucoup sur le quotidien, même si on essayait un maximum d’avoir une vie « normale » (se faire des amis, sortir). La situation était d’autant plus dure qu’à l’époque peu d’aides en faveur des populations sans statut légal existaient – du moins, je n’en avais pas connaissance. Aujourd’hui, les choses ont avancé.

Face à cette situation précaire et anxiogène, où l’Etat était pour vous davantage source d’insécurité que de sécurité, quelles stratégies de résistance avez-vous développées au niveau individuel ? Y a-t-il des structures de solidarité sur lesquelles vous avez pu aussi vous appuyer ?

SMM : Au cours de mes six premières années en Suisse, je ne parlais de mon expérience qu’avec les personnes sans statut légal qui prenaient les cours avec moi à l’Université Ouvrière de Genève. Mais très peu, comme je vous l’ai dit. J’en parlais aussi avec ma famille et en particulier avec ma grande sœur, mais je n’ai pas pu réellement m’appuyer sur elle car elle avait peur d’être expulsée en m’aidant.

En 2001, j’ai fait venir ma petite sœur, la plus jeune de la famille. Huit mois après son arrivée, la police l’a contrôlée et enfermée. C’est à ce moment-là que j’ai cherché pour la première fois de l’aide. Je ne savais pas quoi faire.

C’est ainsi que j’ai découvert le Collectif de soutien aux sans-papiers qui commençait alors à se former. Le collectif amenait le passeport aux personnes arrêtées et jouait un rôle d’intermédiaire (une stratégie répandue entre nous était de ne jamais avoir le passeport sur nous parce que si on était pris avec le passeport, on risquait d’être expulsé tout de suite – cela permettait au moins de retarder l’expulsion). Dans le cas où il était impossible de faire libérer la personne sans statut légal, le collectif s’occupait aussi de lui apporter ses valises pour qu’elle ne parte pas sans rien au moment de l’expulsion. Ma sœur a été finalement libérée et avec sa mésaventure, j’ai appris l’existence de cette structure.

Suite à une nouvelle arrestation de ma sœur qui avait débouché sur le débarquement de la police dans le minuscule studio que nous partagions tous, puis ma propre arrestation en 2004, j’ai décidé de m’engager moi-même car je trouvais l’aide apportée par les structures de soutien insuffisante. Je me suis ainsi impliquée en faveur du Collectif des travailleuses et des travailleurs sans statut légal (CTSSL), ce qui m’a permis de rentrer dans le comité du Collectif de soutien aux sans-papiers, l’association faîtière à laquelle le CTSSL était rattaché.

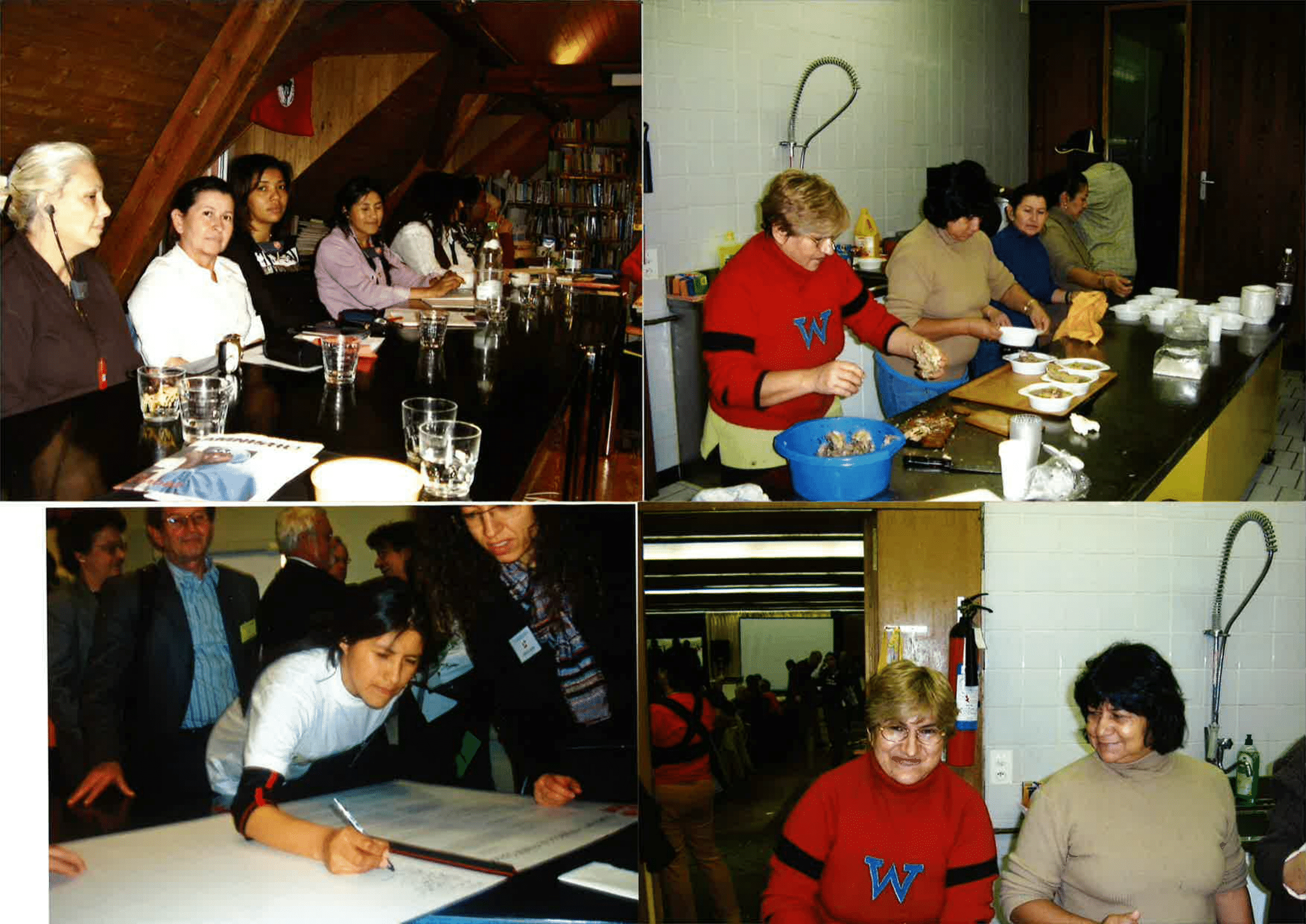

Image d’archive de mobilisation des femmes « sans-papiers ».

On portait notre problématique partout. Pour le collectif, et pour moi-même, c’était très important parce qu’on a pu accéder à ce moment-là aux syndicats. On a même parlé de notre situation avec l’Association suisse des locataires (ASLOCA) pour ce qui avait trait au logement, de même qu’avec l’Unité mobile de soins communautaires (UMSCO) pour les questions de santé. Le fait d’avoir cette organisation a permis de devenir un interlocuteur crédible. Il s’agissait de dire : on est là, on existe, voilà ce qui arrive sur le terrain et les solutions qui pourraient être apportées. En parallèle, on cherchait à dire aux « sans-papiers » qu’ils n’étaient pas seuls et que cette problématique touchait beaucoup de personnes.

On avait nos propres réunions, nos propres façons de communiquer entre nous. On avait notre groupe des femmes parce que la grande majorité des personnes concernées étaient des femmes. On se réunissait deux fois par mois, les mercredis soir, pour faire circuler des informations. C’était un véritable lieu d’échange où on pouvait parler de nos problèmes au travail et recenser les cas des personnes contrôlées par la police, toujours dans cet esprit de lutte collective [elle insiste sur l’adjectif « collectif », ndlr]. C’était très important pour nous.

Image d’archive de mobilisation des femmes « sans-papiers ».

Permettez-moi de rebondir sur votre dernier élément de réponse s’agissant des groupes de femmes que vous avez mis en place. Les migrants et les femmes sont des catégories de la population qui ont tendance à être discriminées. Quelles difficultés spécifiques vous semblent être induites par le fait d’être à la fois femme et migrante, qui plus est sans statut légal ?

SMM : Deux aspects me semblent importants. Tout d’abord, ce qui était difficile pour les femmes – et l’est toujours – est que souvent elles sont la tête des familles dans leur pays d’origine, ce qui est aussi le cas ici puisqu’elles arrivent fréquemment seules avec leurs enfants. Dès lors, il y a cette responsabilité de tout devoir accepter pourvu qu’elles puissent subvenir aux besoins de la famille. La pression est immense.

L’autre dimension importante concerne la nature du travail effectué par les femmes. En effet, le travail domestique n’est pas reconnu comme un vrai travail. Il est dévalorisé. Or le travail domestique est comme n’importe quel autre travail. Je dirais qu’il est parfois même plus important, si on part de l’idée que le noyau de la société est la famille. C’est ce qu’on aide en quelque sorte à maintenir. Notre place est donc très importante. On est peut-être des femmes de ménage, des nounous, des accompagnantes pour les personnes âgées, etc., mais c’est un travail.

Le fait que le travail domestique se passe dans la sphère privée nous rend par ailleurs vulnérables. Comme il s’agit la plupart du temps d’accords oraux passés entre la travailleuse et le patron, il n’y a rien d’écrit qui puisse faire foi en cas de litige. On peut difficilement dire : « vous aviez dit que vous me payeriez 25 francs et finalement vous n’allez me payer que 15, ce n’est pas juste ». On n’a pas de protection contre ce type d’abus et bien d’autres…

Nous l’avons vu, alors que vous n’aviez pas encore « régularisé » votre situation sur le plan légal, vous avez décidé de vous engager en faveur des « sans-papiers » dans le cadre de collectifs de soutien. En 2012, le prix « Femme exilée, femme engagée » soutenu par la ville de Genève est venu honorer votre parcours militant. Pouvez-vous nous parler de votre engagement aujourd’hui ? Quels outils employez-vous pour améliorer les conditions de vie et favoriser la reconnaissance des personnes en exil ?

SMM : Mon numéro de téléphone est disponible dans les brochures de soutien aux « sans-papiers ». Je me mets à disposition des personnes sans statut légal dans le besoin en tant que personne de contact. Les gens peuvent m’appeler à tout moment. Mon téléphone reste constamment allumé : la nuit, les week-ends et en vacances.

Ce n’est évidemment pas le cas des permanences des structures de soutien aux « sans-papiers ». Au cours des périodes de fin d’année durant lesquelles ces permanences sont fermées, les gens qui subissent un contrôle policier et ne savent pas quoi faire ont tendance à paniquer. Elles peuvent alors se tourner vers moi. J’essaie de les rassurer et, surtout, de leur donner les informations dont elles ont besoin.

Silvia Mariño-Mamani lors de la réception du prix « Femme exilée, femme engagée » en 2012. © Capture d’écran issue de la vidéo de WebTV Genève

Parfois, je peux même me déplacer quand je vois que la personne a vraiment peur et a besoin de parler. Je lui demande où elle aimerait me rencontrer, en lieu sûr pour elle. Il s’agit de tranquilliser la personne à travers l’écoute. C’est ce qui fait cruellement défaut aujourd’hui.

Ce besoin d’écoute, on le voit avec l’opération Papyrus [voir détails plus bas et dans les articles à venir du dossier, ndlr]. Les gens viennent me consulter avant de soumettre leur dossier en vue d’une régularisation, mais on voit qu’il y a aussi un besoin fort pour eux de partager un vécu. Cela m’arrive en effet d’être en présence d’une personne dont le dossier est complet (on sait qu’il va passer !), mais qui reste pour parler. Il n’est ainsi pas rare que des personnes me racontent les pièces du dossier. Chaque pièce est prétexte à une histoire, un morceau de vie.

Actuellement, je tiens cette permanence à titre individuel. Mais c’est quelque chose que je souhaiterais institutionnaliser par le biais de Bolivia-9, une association que je préside et dont le but est de favoriser l’intégration et les bonnes conditions d’existence des Bolivien-ne-s en Suisse. La communauté bolivienne est très fortement touchée par le phénomène des « sans-papiers ».

Le canton de Genève porte actuellement une initiative unique en son genre sur le plan national en matière de « sans-papiers », puisqu’il a lancé une vaste opération politique visant à accorder un permis de séjour aux « sans-papiers » dont le profil répond à une série de critères bien précis, tout en luttant ainsi contre le travail au noir. C’est l’opération Papyrus. Bon nombre de médias ont tendance à mettre l’action du conseiller d’État Pierre Maudet au premier plan, laissant dans l’ombre la manière dont le processus menant à cette opération a été vécu et promu « par le bas », c’est-à-dire par les personnes qui ont expérimenté la clandestinité dans leur chair. Pouvez-vous nous parler de leur contribution ?

SMM : Papyrus est le fruit d’un travail de longue haleine réalisé depuis 2001 sur le terrain, avec des actes symboliques et des campagnes spécifiques. Prenons par exemple la campagne « aucun enfant n’est illégal » au niveau national. Plus tard, il y a eu aussi la campagne « aucune employée de maison n’est illégale », également à l’échelon national et avec beaucoup de répercussions. Ce sont des campagnes qui ont été menées par des organisations de soutien aux « sans-papiers ».

Image d’archive du Collectif des travailleuses et des travailleurs sans statut légal (CTSSL). Mobilisation en 2004.

Il est vrai que ce sont des politiciens qui ont ensuite porté la cause à Berne. Pierre Maudet avait l’envergure politique, la personnalité et les bons contacts pour le faire. Mais c’est nous qui avons constamment mis la pression. Notre mobilisation venant de la base a contribué à changer le regard que les gens portent sur les « sans-papiers », ce qui a rendu ensuite possible l’action politique. On espère que d’autres projets comme Papyrus verront le jour au niveau national.

Quel bilan de l’opération Papyrus dressez-vous à ce stade ?

SMM : Il y a beaucoup de personnes qui ont pu obtenir leur permis de séjour, ce qui est très positif.

Pour des personnes qui n’arrivaient pas à obtenir le permis humanitaire, surtout les célibataires qui n’avaient pas d’enfant, Papyrus a offert un espoir. Ces dossiers qui étaient auparavant bloqués ont pu passer et déboucher sur l’obtention d’un permis. C’est souvent des personnes qui travaillent bien, gagnent bien leur vie et qui ont un niveau d’intégration élevé.

Un autre point fort de Papyrus est de donner l’opportunité de régulariser toute une famille, sans que ce soit un poids pour les jeunes. En effet, il était possible de déposer une demande de régularisation pour l’enfant qui poursuivait sa formation après l’école obligatoire. Il fallait donc qu’il trouve une place, et ce poids-là reposait par conséquent sur ses épaules alors qu’il n’avait rien demandé. Avec Papyrus et les demandes de régularisation pour les familles, cette pression est retombée.

Même si les critères sont à nos yeux restrictifs, le fait qu’ils soient clairs a aidé beaucoup sur le terrain à informer les gens, à voir précisément qui remplit les critères, à rendre aussi attentif à l’importance de la langue (avoir au minimum un niveau A2 est un des critères de régularisation). Avant les critères semblaient être à géométrie variable : on ne savait pas pourquoi des dossiers qui réunissaient pourtant les mêmes points débouchaient sur des résultats différents ; certains obtenaient un permis, d’autres pas. C’était un peu au bon vouloir de celui qui mettait le tampon sur le dossier.

Merci Madame pour votre travail. Merci de continuer à vous battre pour ces personnes malheureusement invisibles et malheureusement dénigrées au…