Christophe Girod, directeur de l’Hospice Général, photographié au siège de l’institution, 12 cours de Rive [Mark Henley]

À Genève, l’Hospice général vient en aide aux plus démunis depuis 1535. Si sa mission n’a pas changé près de 500 ans plus tard, la précarité a, elle, pris de nouvelles formes. Comment l’institution lutte-t-elle aujourd’hui pour prévenir l’exclusion sociale ? A quels défis est-elle confrontée ? Quel est son rôle dans un canton où sont actives de nombreuses ONG ? Stefan Renna a interrogé Christophe Girod, le directeur de l’Hospice général. Selon lui, « une société qui ne prend pas soin de ses précarisés ne peut pas survivre ».

Retrouvez les autres contributions de notre dossier thématique consacré à la précarité ici.

C’est au siège de l’Hospice général, sur le rond-point de Rive, que nous avons rendez-vous avec son directeur Christophe Girod. À quelques encablures de là, place du Bourg-de-Four, l’institution ouvrait pour la première fois ses portes aux plus démunis il y a exactement 483 ans. Aujourd’hui, sa mission, délimitée par la Constitution genevoise, est la même qu’au XVIe siècle: prévenir l’exclusion sociale. En un demi-millénaire, il s’en est passé des choses au bout du lac Léman, mais la précarité, elle, est toujours présente, comme nous l’explique Christophe Girod. Jovial, le quinquagénaire genevois prend le temps de répondre à nos questions, sans langue de bois.

Foyer de l’Etoile qui accueille des requérants d’asile mineurs non accompagnés, 2018 – Olivier Vogelsang [Hospice général]

Stefan Renna: L’Hospice général vient en aide aux plus démunis depuis près de 500 ans à Genève. Comment est née cette institution ?

Christophe Girod : L’Hospice général est né au temps de Jean Calvin, le 14 novembre 1535 plus exactement. Il s’appelait à l’époque « Hôpital général », mais constituait déjà un « hospice » au sens moderne du terme. Il prenait en charge tous ceux qui se retrouvaient dans une situation de précarité : des mendiants aux pauvres, en passant par les gens de passage. Il y avait presque un côté cour des miracles. Et puis l’institution a évolué – prenant le nom d’Hospice général en 1869 – en adaptant sa mission aux nouvelles réalités qui émergeaient au fil des siècles.

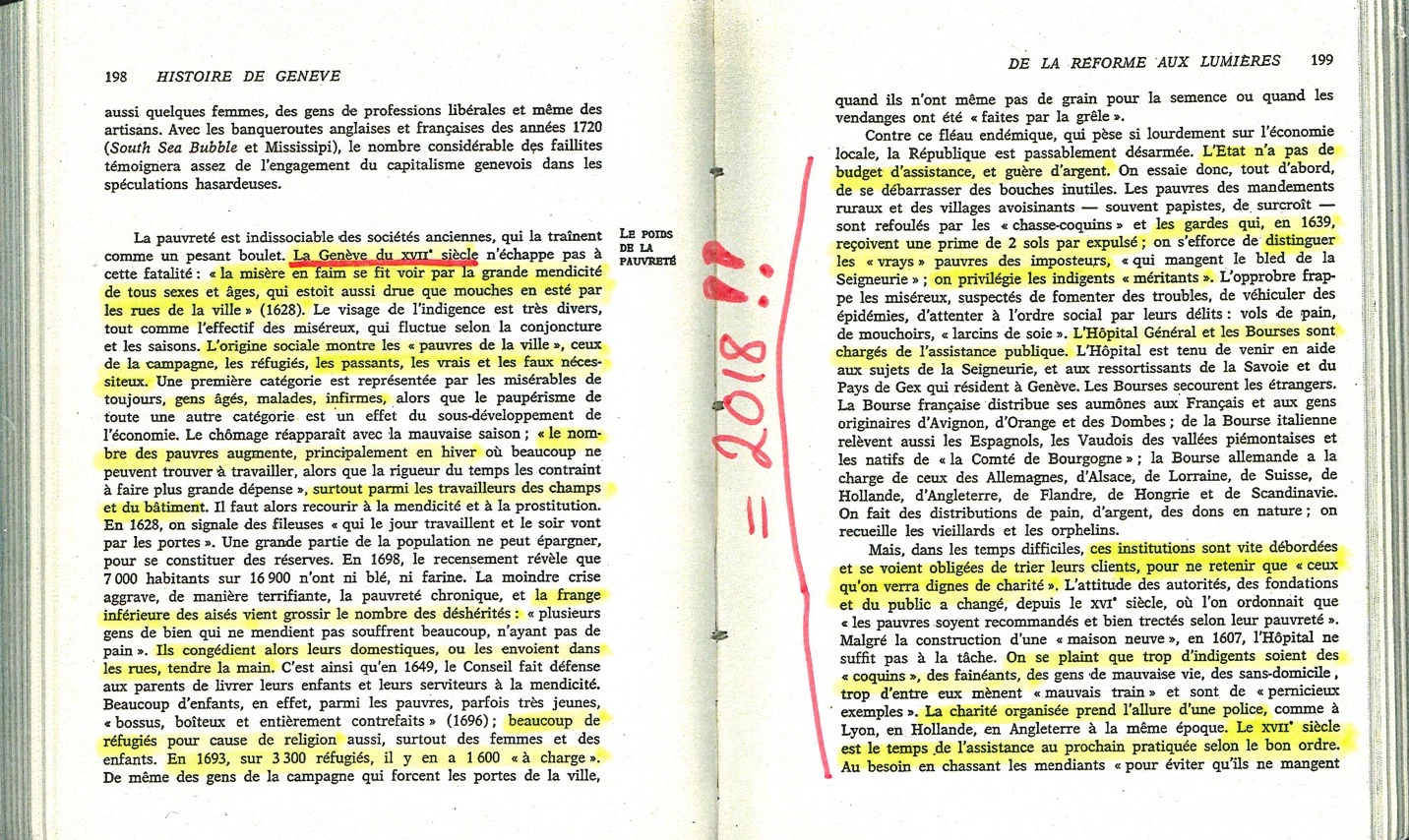

Elément intéressant, à la lecture de certains bouquins datant des XVIIe et XVIIIe siècles [voir photo ci-dessous], on se rend compte que les préoccupations politiques de l’époque sont comparables à celles d’aujourd’hui. Il faut faire attention à qui l’on donne l’aumône, repousser les pauvres en dehors des murs de la ville… c’est fascinant ! Il y avait déjà les « bons » pauvres et les « mauvais », ceux qui « ont droit » à l’aide sociale et ceux qui ne le « méritent » pas. Le langage est d’une telle modernité, on croirait entendre certains partis politiques en 2018. C’est hallucinant de voir à quel point le rapport à la précarité, à l’Autre, à la pauvreté n’a finalement que très peu changé.

Paul Guichonnet, « Histoire de Genève », 3ème éd. mise à jour, Payot, 1986. (Ouvrir l’image dans un nouvel onglet pour une meilleure visibilité de lecture)

Aujourd’hui, quelles sont les catégories de population prises en charge par l’institution ? Combien comptez-vous de bénéficiaires ?

CG : Nous nous occupons essentiellement de deux politiques publiques qui touchent deux populations précarisées différentes. La première, c’est l’aide sociale au sens strict. Dans son acceptation large, l’aide sociale inclut notamment des prestations telles que les subsides LAMal, les prestations complémentaires pour les familles ou encore les allocations logement. Et puis quand ces aides-là ne suffisent plus, l’Hospice général entre en jeu. C’est ce qu’on appelle le « dernier filet ».

Cette catégorie représente un peu plus de 24’000 personnes. Il s’agit souvent de familles, donc nous gérons au total quelque 13’500 dossiers pour un montant d’aide financière avoisinant les 330 millions de francs par an. Je précise tout de même que nous ne nous contentons pas d’une aide économique et que l’accompagnement social est tout aussi important.

Les migrants constituent le second groupe de population. Il s’agit de personnes issues de la filière asile, c’est-à-dire pas de la migration dite « économique », mais des requérants que la Confédération attribue au canton de Genève. À l’Hospice général, nous les accueillons, les hébergeons, puis nous tentons de les intégrer dans la société et le marché du travail. Heureusement, nous ne sommes pas tout seuls dans cette tâche, mais nous nous appuyons sur des partenaires, notamment associatifs ou encore des bénévoles.

Nous hébergeons quelque 6000 migrants. Cela ne veut pas dire qu’il y a aujourd’hui 6000 personnes qui sont dépendantes de nous financièrement. Certains ont un boulot mais ne parviennent pas à trouver un logement, par exemple, mais ce chiffre représente le nombre de personnes dont on doit s’occuper d’une manière ou d’une autre, et qui sont, au minimum, à loger.

Ce chiffre est-il stable ?

CG : Il a beaucoup évolué évidemment suite à la crise des migrants. En 2015 et 2016, nous avons reçu en net (car certaines personnes sortent de chez nous entre-temps) mille migrants de plus. Mais pour 2017 et 2018, en prenant en compte les regroupements familiaux et le fait que certains font des enfants, nous sommes plus ou moins restés à chiffre égal, c’est-à-dire 6000 personnes, malgré la baisse de la migration sur cette période.

Pour l’Hospice général, que veut dire « précarité » ?

CG : C’est une notion qu’il faut manier avec précaution. Je pense qu’elle a une signification très différente selon à qui vous posez la question. Il y a la réponse légaliste, c’est-à-dire la fameuse loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (la Liasi), qui pose les conditions permettant d’avoir droit à l’aide sociale financière. C’est une manière de définir la précarité, sans doute pas la plus intéressante, mais utile au législateur pour fixer des barèmes.

Cela dit, réduire la mission de l’Hospice général à la distribution de l’aide financière est réducteur, même si c’est évidemment ce qui se voit le plus car c’est ce qui coûte cher. En réalité, nous avons aussi une mission d’insertion, tant des usagers de l’aide sociale que des migrants, sur le marché de l’emploi, ainsi qu’une mission d’accompagnement. Toute personne qui en a besoin peut solliciter notre aide, que ce soit pour une aide administrative ou n’importe quel autre problème.

La précarité est donc plurielle. Moi, je n’en ai pas de définition précise et je préfère ne pas en avoir. Non pas que je ne veuille pas me lancer, mais parce que je pense que chacun d’entre nous aura la sienne en fonction de son vécu. Les personnes qui se retrouvent aujourd’hui à l’aide sociale et les migrants qui arrivent à Genève après leur odyssée n’auront certainement pas la même définition que moi et c’est leur droit ! Je ne peux pas l’écraser avec une quelconque définition institutionnelle de la précarité.

Genève, novembre 2017. Point jeune, rue des Glacis-de-Rive. Point jeunes propose un accompagnement et un suivi social en cas de besoin pour les jeunes ayant entre 18 et 22 ans. © Olivier Vogelsang

Sur votre site, il est indiqué que l’une des missions de l’Hospice général est « d’apporter un soutien social et financier aux personnes confrontées momentanément à la précarité afin qu’elles retrouvent une autonomie durable. » Pourriez-vous, s’il vous plaît, préciser ce que « momentanément » veut dire ici ? Comment faire pour que ces personnes retrouvent une « autonomie durable » ?

Pour assurer ces missions, quels sont vos revenus en dehors des subventions étatiques ?

CG : Nous avons trois sources de revenus. La première, vous l’avez dit, ce sont les subventions étatiques. Ensuite, depuis 500 ans, l’Hospice général a hérité de plusieurs immeubles, soit par des dons, soit par des legs. Certains d’entre eux sont très bien situés, on parle notamment de la rue du Rhône ou du quartier de Champel, par exemple. Ces objets de standing sont soumis à la location, ce qui nous rapporte près de trente millions de francs par an, soit l’équivalent d’un quart de nos coûts de fonctionnement (essentiellement les salaires). Soit autant d’économies pour l’État ! À noter que nous avons aussi un parc immobilier populaire, notamment à la Jonction, où l’on pratique des loyers juste au-dessous de la moyenne du quartier. Il est évident que ce n’est pas là que l’on va maximiser les profits mais plutôt dans les lieux de standing.

La Confédération est notre troisième source de financement. Celle-ci verse des forfaits aux cantons pour la prise en charge des requérants d’asile. Pour nous, à Genève, cela représente une vingtaine de millions de francs par an.

Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes actuellement confrontés ? Sont-elles d’ordre politique et/ou économique ?

CG : Il y a toujours des difficultés quand vous vous occupez de l’humain. Ce n’est déjà pas une tâche aisée en soi, mais en plus de ça, c’est très politisé et tout le monde s’en mêle… L’argent n’est finalement que la traduction d’autres problématiques.

La première à laquelle nous sommes confrontés, c’est l’augmentation régulière depuis maintenant dix ans du nombre de personnes dont on s’occupe. Toutes catégories de population confondues, ce chiffre a doublé en une décennie. Or, nos ressources humaines n’ont pas augmenté dans les mêmes proportions, entraînant de fait une hausse de la charge de travail pour nos collaborateurs. Il est difficile d’empiler les dossiers à traiter et de garder une certaine efficacité, donc on sent une certaine fatigue de ce point de vue-là.

Le fait est que nous avons un cahier des charges défini par des lois. Ce n’est pas comme si nous avions la liberté de dire « maintenant il y a trop de monde donc on va arrêter de faire ci ou ça ». Le deuxième défi est donc de réaliser tout de même ce qu’on nous demande de faire malgré l’augmentation de la masse de travail. Ce qui m’amène au troisième challenge : tenter de changer l’Hospice général.

Bien sûr, on peut espérer que l’on nous donnera davantage de ressources mais, enfin, il ne faut pas rêver ! Les revenus de l’État ne croissent malheureusement pas selon une formule mathématique proportionnelle à l’augmentation du nombre de personnes précarisées dont nous devons nous occuper. Une analogie peut être tirée avec le monde scolaire : les élèves augmentent, est-il donc possible d’augmenter mathématiquement le nombre d’enseignants et de directeurs d’établissement ou alors faut-il repenser le système d’éducation de demain ? On se pose les mêmes questions à l’aide sociale : qu’est-ce que l’Hospice général de demain ? Comment continuer à délivrer nos prestations ? Comment faire, surtout, pour conserver la qualité de ces prestations ? Vous voyez, notre grand défi est lié à l’augmentation de nos usagers et la relative stagnation de nos ressources humaines. Nous avons donc besoin de nous réinventer nous-mêmes d’une part, et la manière dont nous délivrons l’aide sociale d’autre part.

De plus, les attentes de la société changent, celles de nos collaborateurs comme celles des usagers de l’aide sociale. Indépendamment de la question des ressources limitées, l’Hospice général doit se repenser et redéfinir la manière dont il prend en charge et accompagne ses bénéficiaires – sous peine de devenir obsolète !

L’Hospice général est une institution très locale, elle n’agit qu’à Genève où de nombreuses ONG sont présentes. Comment se positionne-t-elle par rapport à ces organisations dans l’accueil des migrants ? En quoi son rôle est-il différent ?

CG : Lorsque les migrants arrivent des centres d’enregistrement fédéraux, c’est nous qui les accueillons, qui les logeons et qui leur donnons l’aide financière. Ensuite, pour ce qui est de l’apprentissage du français, nous nous en occupons mais il y a aussi tout un tissu d’associations et de bénévoles qui s’en chargent. Nous ne sommes pas seuls, et heureusement ! Idem concernant l’insertion des migrants sur le marché du travail. Aujourd’hui, ce taux n’est déjà pas très élevé pour diverses raisons, mais ce serait encore pire si l’Hospice général était l’unique acteur à s’en occuper.

C’est donc la temporalité qui régit cet accueil ?

CG : Elle joue un rôle oui, mais plutôt dans l’immédiateté de l’arrivée quand il faut trouver un logement à ces personnes. Passé ce moment, nous sommes plutôt dans une relation de complémentarité. Notre cours de français pourra convenir à Madame X mais peut-être pas à Monsieur Y, car trop ou pas assez avancé. Donc ce Monsieur Y doit être redirigé vers un cours d’une autre association.

Il faut faire attention à ne pas faire passer tout le monde à la même moulinette. Alors oui, nous sommes l’État et il est donc impossible de faire du sur-mesure, mais nous devons essayer de nous adapter au maximum et de collaborer avec d’autres organisations. Certaines proposent des prestations que nous sommes incapables de fournir et inversement.

Genève, Août 2014. Pic-Nic au foyer de Presinge. Hospice Général. © Magali Girardin.

Que répondez-vous à ceux qui, à l’instar d’un Matteo Salvini en Italie, tiennent des discours du type « les autochtones first », sous-entendant qu’il y a une aide sociale à deux vitesses ?

Par rapport à ce type de discours, est-on mieux lotis en Suisse qu’ailleurs en Europe ?

Sur Jet d’Encre, la conseillère nationale Ada Marra indiquait que, selon elle, le problème venait de l’invisibilisation de la pauvreté en Suisse.

« Jusqu’à la publication d’un rapport en 2010, la pauvreté n’existait pas, dans la mesure où quand elle n’existe pas institutionnellement, elle n’existe pas aux yeux des décideurs. De fait, il est évident qu’un pauvre suisse qui ne se sent pas reconnu dans son état de précarité verra d’un œil suspect l’arrivée d’un étranger sur ses terres. [En Suisse,] L’UDC nourrit par son discours ce ressentiment. Notre politique libérale capitaliste précarise les gens, sans reconnaître leur paupérisation. »

Partagez-vous son constat ?

CG : C’est intéressant, car je fais souvent pour ma part la constatation suivante : si l’on se place dans les années d’après-Guerre, 1950-1960, on parlait « d’aide au développement ». Le développement, c’était là-bas, loin, chez l’Autre, chez le pauvre, chez l’ex-colonisé ou chez le pas encore complètement décolonisé vu qu’on était en plein dans les guerres d’indépendance à certains endroits. Et puis ce discours sur l’aide au développement a évolué vers « l’aide humanitaire » : ce sont les années 1980-1990 et la fin de la Guerre froide qui a permis à ce type d’aide de se développer, car auparavant il était assez confiné. Je le sais, puisque j’y étais1!

Désormais, et c’est là la grande nouveauté, ceux que l’on veut aider sont chez nous. Ils ne sont plus là-bas, loin de nous, et à « développer » pour reprendre ce terme, ou à « aider » pour le discours humanitaire. Tout d’un coup, ces gens traversent la Méditerranée et cela crée toutes sortes de peurs dont découlent des discours xénophobes. Effectivement, il existe des partis qui s’en nourrissent et qui montent au pouvoir en faisant leur beurre des ces peurs-là. Malheureusement, on le voit dans toute l’Europe et la Suisse n’est pas une exception.

Parallèlement, la Suisse se précarise. Et malgré le fait que ce n’est pas quelque chose qui se dit beaucoup, c’est une réalité ! Là aussi, petit historique intéressant. Dans les années 1980-1990, il y avait trop de monde au chômage et on se demandait si cela était structurel ou conjoncturel. Puis on a réformé le chômage, avec l’idée de baisser à tout prix les chiffres, sans se poser de questions plus contextuelles. Idem avec l’assurance-invalidité (AI) qui a elle aussi complètement changé de paradigme. Et ces restrictions dans les assurances fédérales ont créé d’importants reports sur l’aide sociale qui, en Suisse, est communale ou cantonale, comme à Genève. Car il ne faut pas se leurrer, les gens dans le besoin, eux, sont toujours là ! Et comme ils ont droit à moins de chômage et à moins d’AI, si je puis dire, où se redirigent-ils ? Vers l’aide sociale. Donc les dossiers explosent et c’est nous qui en héritons.

L’aide sociale – au sens large – est certainement la discussion de demain. Une société qui ne prend pas soin de ses faibles, de ses précarisés, ne peut pas avancer ; elle ne peut pas survivre. Et c’est là que réside le danger de ces discours radicaux que l’on entend à tous les niveaux – sur l’étranger, sur l’Autre, sur les pauvres – car nous nous mettons en danger en tant que société, nous mettons en danger le contrat social.

A l’Hospice général, les migrants s’inscrivent dans une dynamique plutôt positive car votre organisation représente souvent pour eux le bout du tunnel, synonyme d’une amélioration de leur condition. À l’inverse, quand les bénéficiaires locaux ont recours à vos services, c’est parce que leur situation personnelle s’est empirée, parfois subitement. Comment faire pour préserver leur dignité et éviter qu’ils se sentent honteux de demander de l’aide à l’Hospice général ?

CG : Ce que vous dites est vrai. Lorsque la personne migrante arrive chez nous, il y a l’idée de poser ses valises et de commencer sa – longue – phase d’intégration. Ce n’est pas toujours facile, bien entendu, mais nous essayons de les mettre dans des dynamiques positives et c’est plus naturel, car il y a au moins ce sentiment d’être « arrivé ». Après, ces personnes se rendent compte qu’intégrer le marché du travail est tout sauf simple, mais c’est une autre affaire…

Il en va effectivement autrement des gens à l’aide sociale. Heureusement, tous ne sont pas abimés par la vie et il arrive qu’une personne en difficulté vienne chez nous pour un mois ou deux, nous l’aidons à ne pas couler, puis « ressorte » grâce à un nouvel emploi. Pour d’autres, qui arrivent chez nous, cabossés justement, après des problèmes personnels ou après s’être endettés car ils n’ont pas payé leurs impôts ou leur assurance maladie, la situation est différente. Ceux-là se retrouvent dans une spirale descendante car, ayant tardé par sentiment de honte à venir chez nous, leur état s’est empiré. Par ailleurs, des problèmes familiaux ou conjugaux viennent très souvent ajouter une couche de complexité. Résultat des courses : après avoir sortis ces femmes et ces hommes de leur situation d’endettement, la première mission d’un travailleur social à l’Hospice général est de préserver leur dignité et de leur redonner confiance. Sans ça, il est impossible de les replacer sur le marché du travail. Nos collaborateurs ne sont pas psychologues, mais il y a une très forte composante d’humain dans leur travail quotidien. C’est sur l’humain qu’il faut axer notre aide dans un premier temps avant de travailler sur l’intégration sociale puis professionnelle.

Je suis persuadé qu’il faut repenser la manière dont nous prenons en charge nos usagers. Avant de se lancer les yeux fermés dans une course à l’intégration à tout prix et pour tous, posons le diagnostic de ces personnes : quel est leur problème ? Ou plutôt leurs problèmes, car ceux-ci ne viennent jamais seuls. Puis regardons avec elles la meilleure façon de les accompagner, en nous adaptant à chaque situation pour être plus proche des personnes que nous aidons. Il n’y a pas de remède miracle dans l’humain, pas un remède qui fonctionne pour tous.

Ce sentiment de honte peut-il être lié à la perception de l’Hospice général dans la population genevoise ? De votre aveu même, l’Hospice général est « perçu comme peu moderne et peu flexible. Un grand nombre de ses prestations sont méconnues et ses bénéficiaires sont trop souvent mal perçus. » Comment faire pour y remédier à l’avenir ?

Citez-moi un seul service social, peu importe le pays, où celui-ci est bien vu ? Cela n’existe pas. Et notre institution ne fait pas exception : l’Hospice général, ce n’est pas bien, car ça aide les pauvres. Ceci posé, nous parlions auparavant des discours politiques dominants anti-pauvres et xénophobes: il est évident que nous en souffrons particulièrement. On parle beaucoup actuellement de triche et d’abus aux aides et assurances sociales. Nous allons d’ailleurs bientôt voter2 sur ce sujet. On veut nous faire croire qu’en évitant la triche, tous les problèmes vont être réglés. C’est évidemment totalement absurde et aberrant ! On regarde le problème avec les fausses lunettes et on fait croire à tout le monde que c’est important.

Bien sûr que les tricheurs existent, y compris à l’Hospice général, on ne s’en cache pas. Mais nous essayons de les débusquer avec notre propre service d’enquête sans en faire tout un foin ! Des tricheurs, il en existe à tous les niveaux et partout. Sauf que quand ils sont à l’aide sociale, on ne parle que de ça. Je caricature, mais il suffit de voir un dealer sur un pont de Genève pour dire « ça y est, encore un migrant de l’Hospice général ». Même chose pour l’aide sociale : il suffit d’un tricheur pour cataloguer tous nos usagers comme des abuseurs. Aujourd’hui, vouloir remonter l’image de l’Hospice général est par conséquent un double challenge : un déficit d’image de base connu par tous les services sociaux du monde auquel viennent s’ajouter des discours politiques – abus à l’aide sociale, xénophobie, etc. – qui pointent du doigt l’arbre tout en cachant la forêt.

C’est là qu’intervient un service de communication comme celui de l’Hospice général pour parler de soi, y compris sur les réseaux sociaux ?

Effectivement, nous tentons d’avoir une communication plus fluide, plus immédiate, plus personnelle. Mais la communication n’est finalement que le pendant de ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais vous battre sur l’image seule. Nous devons donc communiquer à la fois sur ce qu’on fait et comment on le fait. Et cela ne passe pas uniquement par les communiqués de presse « traditionnels », mais aussi par les réseaux sociaux, surtout au regard des nouvelles générations.

Centre des Tattes, 2016 © Mark Henley

1. Christophe Girod a notamment travaillé pour le CICR. Lire son parcours ici.

2. Le 25 novembre prochain, la population suisse est appelée à se prononcer sur trois objets de vote, dont la « base légale pour la surveillance des assurés ». Voir les explications ici.

Laisser un commentaire

Soyez le premier à laisser un commentaire