© Mark Edwards

Adam Smith, père de la théorie économique moderne, reconnaissait que le meilleur système économique serait celui d’un dictateur bénévole et omniscient, capable de garantir à la fois équité et efficience. Cependant, en son absence regrettée, Smith écrivait que le marché laissé à lui-même pourrait, sous certaines conditions, garantir le même résultat – la fameuse main invisible1.

L’Histoire décidera ensuite que c’est l’Angleterre qui, en développant son industrie et ses marchés, met en route la formidable croissance économique que l’on connaît, bientôt suivie par le reste du Monde. S’il est aujourd’hui communément accepté que les marchés ainsi créés participèrent de manière substantielle à la création de richesses, l’État-nation garde un rôle important tout au long du processus de croissance, notamment dans les stages préliminaires du développement (voir, par exemple, mes articles sur le miracle économique botswanais). Les Trente Glorieuses marquent ainsi l’apogée de l’État-providence et du capitalisme dit d’État, où ce dernier fait partie intégrante des processus de production, tout en régulant les échanges économiques internationaux.

Les chocs pétroliers, la fin du système de Breton-Woods et la venue d’un fort courant de pensée libérale, porté notamment par l’école dite de Chicago, mettent fin à cette idylle. Après des années 1980 influencées par les programmes économiques de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, la dénationalisation des économies prend définitivement son envol avec le lent convertissement de l’ex-URSS et de la Chine en économies de marché.

Un débat important

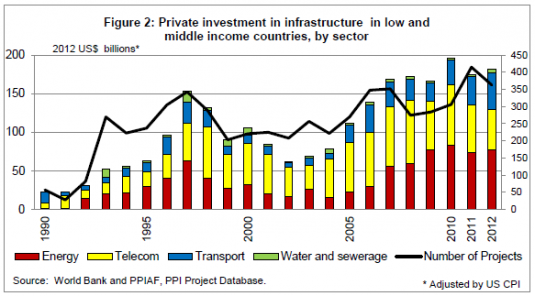

La privatisation des services publics devient un sujet particulièrement contentieux au début du XXIème siècle, conséquence sans doute des résultats souvent désastreux qu’elle a donnés dans les ex-pays communistes. En marge des débats, elle s’est cependant maintenue à un niveau élevé, notamment dans les pays en voie de développement. Le graphique ci-dessous montre que la crise financière de 2007 n’a en rien retourné cette tendance. Les investissements en infrastructures du secteur privé n’ont, à vrai dire, jamais été si élevés, particulièrement dans le secteur des télécoms et de l’énergie (le graphique dépeint les pays de bas à moyens revenus, auxquels nous nous intéresserons particulièrement ici, mais des tendances similaires sont observées dans les pays développés2).

Cette privatisation ne va pas sans critiques. Des voix s’élèvent régulièrement pour dénoncer ce que certains voient comme le démantèlement progressif du bien public. Cela, en particulier lorsque des infrastructures sensibles comme l’approvisionnement en eau sont dans la ligne de mire de PDGs parfois peu scrupuleux (voir, par exemple, cet article de Victoria Barras sur ce même site). L’occasion rêvée, donc, pour reprendre une problématique centrale en politique économique : qu’amène la privatisation des services publics ?

Un continuum de réponses idéologiques, souvent opposées, existe à cette question. La réponse unique n’existe pas, et dépend spécifiquement de la nature du service à l’étude, ainsi que du contexte. De plus, contrairement à leurs homologues de sciences dures, les chercheurs en sciences sociales – de même que les politiciens – ne peuvent tout simplement pas s’aventurer à expérimenter sur le monde social. Les études de cas permettent quelques inférences, par définition limitées par leurs contextes respectifs. D’où le besoin, pour les chercheurs, de recourir à des outils d’abord théoriques puis statistiques pour jauger le lien causal entre la privatisation des services publics et l’amélioration du bien fourni à la population. Résultat : les politologues et économistes parviennent, petit à petit, à classifier les situations où la privatisation amène un bien public – et celles où elle est à proscrire.

Incitations et contrats

Que possède le secteur public que le privé n’a pas ? Prenons l’exemple de la privatisation des services des eaux, que je reprendrai plus tard. Comme de nombreux secteurs publics, ces services souffrent de ce que les économistes appellent un monopole naturel : en raison de la nature unique du service, il n’est pas possible – ni souhaitable, imaginez les coûts imposés par l’introduction de multiples réseaux de plomberie concurrents ! – d’y établir un marché concurrentiel permettant de baisser naturellement les prix. En conséquence, un acteur privé pourrait finir par exploiter son statut de monopoleur en augmentant les prix au-delà de l’optimum sociétal. De plus, la maximisation des profits peut aller à l’encontre du bien-être social, en ignorant les externalités positives – sur la santé par exemple – que crée un bon approvisionnement en eau, et en négligeant les externalités négatives – sur l’environnement, notamment. Notons encore la possibilité pour certaines entreprises peu scrupuleuses d’être tentées d’améliorer le rendement en privilégiant les investissements au profit des clients riches et en excluant les plus pauvres – peu rentables – des services justes privatisés.

Mais le secteur public ne va pas non plus sans ses inconvénients. La première et principale raison vient des manques d’incitations des organisations publiques à améliorer leur rendement. En effet, sans profits à exploiter – ceux-ci étant rétribués à la collectivité – les managers et travailleurs publics n’ont que peu de motivation à développer leurs services3. Ainsi, il est courant d’observer au sein des institutions de production publiques un sous-investissement chronique et une faible progression technologique. Les travaux de Hsieh et Klenow (2009)4, par exemple, suggèrent qu’une part substantielle du miracle économique chinois est due au remplacement des entreprises publiques par leurs homologues privées. De manière générale, il est admis que la qualité des services, la productivité de même que la profitabilité augmentent après privatisation, du moins à moyen terme5. Ajoutons à cela que, dans les pays en développement en particulier, les bureaucrates sont souvent sujets à la corruption. Le cas indien est particulièrement révélateur : une étude datant de 2005 estime que 62% des Indiens ont déjà dû utiliser des pots-de-vin ou de l’influence afin d’obtenir certains services publics6.

On conclut de cette brève analyse qu’il semble exister un compromis entre efficience et exigences sociales. Pourtant, comme l’a depuis longtemps suggéré Ronald Coase7, tant que ces dernières sont contractibles, le privé est une alternative efficace. Quid ? Prenons le cas de l’eau par exemple. Le contrat liant l’entreprise privée à l’État pourrait explicitement adresser les craintes présentées ci-dessus, en stipulant par exemple un prix maximum à la consommation, une couverture universelle et indépendante du revenu, de même qu’une garantie de qualité (sanitaire en particulier). Tant que la production est aisément vérifiable – ce qui est le cas ici – rien n’empêche l’écriture de tels contrats, qui permettraient aux entreprises privées d’internaliser les externalités tout en permettant le développement optimal desdites infrastructures. Pour prendre un cas contraire, la privatisation des services bureaucratiques, où la « production » est plus dure à mesurer tant du point de vue quantité que qualité, rendrait difficile l’écriture de tels contrats.

Le cas argentin et le principe du partenariat public-privé

Dans un papier récemment paru dans le Journal of Political Economy, Galiani, Gertler et Schargrodsky (2005)8 jugent l’existence de tels gains de privatisation en analysant l’important programme de privatisation de services des eaux en Argentine, lors des années 1990. Concrètement, ils testent statistiquement si la privatisation des services des eaux a entraîné une réduction de la mortalité infantile, en utilisant les données de 500 municipalités argentines. Cette réduction9 s’élève à 8% en moyenne, et jusqu’à 26% au sein des municipalités les plus pauvres. Dans une étude de cas, ils montrent que la privatisation aboutit sur l’augmentation de la production d’eau, une extension de la couverture des ménages et une augmentation des investissements, passant d’environ 25 à plus de 200 millions de dollars par année. Prenant bien garde à l’adage corrélation n’est pas causalité, ils regardent spécifiquement si la réduction des maladies infantiles est imputée à l’amélioration des eaux suivant la privatisation. C’est le cas, puisque les maladies associées avec une mauvaise qualité des eaux diminuent significativement dans les localités privatisées, alors que la prévalence d’autres maladies reste inchangée.

De manière intéressante, le contrat de concession à Buenos Aires fut rompu par le gouvernement en 2006, ce dernier mettant en avant une qualité de l’eau en dessous des standards stipulés par les termes de l’accord. En agissant de la sorte, le gouvernement argentin réaffirma son contrôle sur l’approvisionnement des eaux. D’où le besoin d’objectifs tangibles et vérifiables, afin de permettre à l’État de faire machine arrière lorsque le secteur privé ne remplit plus ses objectifs.

Ce cas isolé ne saurait évidemment être généralisé à l’ensemble de la planète. Plutôt, il démontre que lorsque les incitations marchandes peuvent être utilisées à bon escient pour fournir un bien public, le partenariat privé-public peut fournir des résultats intéressants. Ce principe, appliqué dans ses nombreuses déclinaisons – de la social-démocratie suédoise au capitalisme d’État chinois – a déjà démontré de nombreux autres succès à travers le globe.

Il permet également à l’État de se concentrer sur ses fonctions régaliennes, et notamment son rôle de régulateur des marchés. Curieusement, la crise financière de 2007 et le méandre économique qui s’en est suivi ont peut-être démontré que la privatisation des marchés financiers – qui contrôlent notamment l’allocation du capital (difficilement mesurable !) – est allée trop loin, et que ces dysfonctionnements appellent à des solutions innovantes et plus de contrôle venant de l’État – un rôle que ce dernier n’a pour l’instant pas osé aborder.

1 Adam Smith, 1776. “The Wealth of Nations”

2 Voir par exemple cette étude de l’OCDE, 2009. http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/48476423.pdf

3 Cette ligne d’argumentation est aujourd’hui sévèrement débattue dans la littérature économique – en particulier parce que les agents du public possèdent souvent un sens du bien public, une motivation intrinsèque pour le travail bien fait. Cependant, cela s’applique probablement moins au cas des pays en développement, où l’alternative privée n’est pas forcément présente, et la division du travail imparfaite.

4 Hsieh et Klenow, 2009. “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”, Quarterly Journal of Economics

5 Pour une revue, voir par exemple Frydman, Gray, Hessel, et Rapaczynski. 1999. “When Does Privatization Work? The Impact of Private Ownership on Corporate Performance in the Transition Economies.”, Quarterly Journal of Economics

6 Transparency International, 2005. « The global coalition against corruption”

7 Lauréat du prix Nobel d’économie, et proéminent intellectuel de l’école de Chicago – voir par exemple http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1991/coase-bio.html

8 Galiani, Gertler et Schargrodsky, 2005. ”Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality”, Journal of Political Economy

9 Significative statistiquement parlant.

Bonjour, Article très bien écrit et très intéressant car nuancé, ce qui invite à sa lecture. En substance donc, bien…