© IPhoto Manuel Peris Tirado on Unsplash

Les applaudissements quotidiens adressés aux services hospitaliers depuis le début de la crise sanitaire semblent refléter une prise de conscience générale quant à l’importance des biens et des services publics. Une société résiliente est une société qui en dispose, écrit Boris Colinas. Dans cet article, l’auteur regrette leur démantèlement sous l’effet de plusieurs décennies de « recettes néolibérales », mais il voit dans la crise globale actuelle une opportunité de (re)valoriser ce qui fonde le « commun ».

Voici près d’un mois que les populations européennes, jour après jour, s’empressent aux fenêtres et aux balcons pour applaudir et témoigner à l’unisson leur reconnaissance envers celles et ceux qui, sans relâche, déploient des efforts extraordinaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. D’abord destinés au corps médical dans son ensemble, ces concerts d’applaudissements se sont ensuite également dirigés vers d’autres acteurs essentiels au bien-être collectif. Les difficultés actuelles révèlent, à l’aune de la santé, la centralité des interdépendances et la fébrilité des socles communs qui les fondent et les maintiennent. En effet, la lutte commune engagée contre le virus a mis en lumière les véritables globules rouges qui permettent aux sociétés de (re)trouver leur oxygène. Et les tonnerres d’applaudissements qui raisonnent un peu partout semblent clamer haut et fort la nécessité de les (re)valoriser.

Un tel sens de l’empathie aurait tort de s’arrêter aux frontières. Nul bouclier identitaire – n’en déplaise à la clique de Viktor Orbán – n’est en mesure de garantir l’immunité ni de se prémunir contre le virus, sinon celui du social. Loin du repli identitaire, les nombreuses – et quotidiennes – manifestations populaires de soutien aux services hospitaliers semblent soutenir cette idée, et témoigner d’un sens de l’universel qui transcende les frontières. Il y a en cela l’exigence d’une autre issue à la crise, marquée par une revalorisation des piliers cardinaux d’une société en bonne santé : du renforcement des services de santéi aux mesures de protections sociales en faveur de celles et ceux affectés par la crise – y compris pour les « sans-papiers ». Ainsi, ces exclamations populaires dessinent les contours d’un agenda politique futur, qui appellerait une refonte profonde d’un modèle de société qui a prévalu, et qui est désormais malade – aux deux sens du terme.

De fait, à ce jour encore, la « gestion » de cette crise sature de débats hygiénistes et comptables, lesquels relèveraient d’enjeux purement techniques : plus ou moins de masques, de chloroquine, de confinement, etc. Pour autant, penser l’avènement d’une nouvelle thérapie politique requiert d’abord de poser un diagnostic, non pas technique mais résolument politique. Avant tout sanitaire, cette crise constitue donc aussi une crise politique, économique et sociale qui confirme, en dépit de son caractère exogène, les nombreux dysfonctionnements politiques et économiques d’un modèle de société qui s’est globalisé. Elle s’additionne, entre autres, à l’explosion des inégalités et à la crise de la représentation démocratique ; des phénomènes intimement liés au « mouvement » néolibéral des dernières décennies. Dans ce contexte, comment penser la crise sanitaire actuelle ? Et quels enseignements politiques tirer des applaudissements que celle-ci suscite ? Pour y répondre, je pose dans un premier temps un diagnostic autour des effets de l’agenda politique néolibéral sur la capacité de réponse des États face à la crise sanitaire. Je m’attarde dans un second temps sur les réponses politiques qui ont été apportées ces dernières semaines. Il s’agit ainsi de voir dans quelle mesure celles-ci annoncent un possible tournant politique. Une fois le diagnostic établi, j’ouvre la discussion et je tire les conclusions autour des possibles lignes directrices d’un agenda futur.

Le délitement de l’État-providence à l’ère néolibérale : haro sur les mesures d’austérité !

Les conséquences de la pandémie qui frappe à l’échelle du globe en disent long sur l’agenda politique qui a prévalu ces dernières décennies. Le tournant idéologique dit « néolibéral » qui s’impose à l’issue des chocs pétroliers des années 1970, vise davantage de privatisations, la poursuite de mesures budgétaires et fiscales restrictives, de même que la réduction de nombreux droits sociaux. Il pose ainsi les premiers jalons d’une politique favorable à l’économie de marché, dont l’expansion globale – sous les auspices d’une gouvernance internationale acquise aux préceptes de cette doctrine – finit d’enrayer le développement d’un modèle qui avait prévalu au cours des Trente glorieuses, à savoir celui de l’État-providence. Alors que l’orthodoxie néolibérale s’étendait aux pays dits « en voie de développement » par le truchement des programmes d’ajustements structurels que promeuvent alors les chantres de la privatisation tous azimuts – Banque mondiale (BM) et Fond monétaire internationale (FMI) en tête de fileii –, l’intégration européenne finit d’entériner ce « mouvement » de libéralisation. Dans ce contexte, le modèle social de l’État-providence européen en fera les frais, après que celui-ci eût été présenté en menace pour les libertésiii. Depuis, la discipline de marché a participé – à coups de « thérapie de choc »iv – au démantèlement des services publics au profit du secteur privé. On en constate les frais aujourd’hui dans le contexte européen, en particulier suite à la crise économique de 2008 et la réponse apportée par l’Union européenne (UE).

En prenant appui sur un complexe dispositif dont on peut légitimement douter du fondement démocratique, l’UE s’est muée en fer de lance du démantèlement de l’État social en Europev ; quitte à recourir à des modalités de gouvernement relevant d’un néo-autoritarisme à peine voilé par un discours technocratique. Ceci a amené certains auteurs à parler de césarismevi « bureaucratique et financier »vii, lorsque certains experts œuvrant sous l’égide d’instances politiques et financières indépendantes et non-élues – à l’instar de la Troïkaviii – ont imposé des politiques drastiques d’ajustements structurels dans les pays de la « périphérie » du Sud de l’Europe afin de répondre à la criseix. Ceci s’est notamment produit à la faveur de politiques d’austérité prônant la « rigueur budgétaire » comme unique et seule issue à la crise. Ce faisant, elles ont approfondi la « fracture » entre une Europe du Nord prospère (Allemagne en tête) et une Europe du Sud qui commençait à peine à reprendre son souffle ces dernières années. De fait, les mesures prônées par la Troïka n’ont pas su répondre au marasme économique qui suivi la crise de 2008 – le FMI lui-même a d’ailleurs reconnu en 2013 qu’il s’agissait d’une erreur… de calculx. L’obsession d’une politique budgétaire et fiscale restrictive – visant non pas la lutte contre le chômage et la récession, mais plutôt l’absence d’inflation et l’équilibre des comptes publics – aura participé aux effets néfastes que l’on peut observer aujourd’hui, à l’heure où frappe la pandémie que nous connaissons.

Le secteur de la santé aux abois face au Covid-19 : un problème global

Une étude menée en 2018 a montré que de nombreux pays européens ont connu, au cours de la dernière décennie, une baisse des dépenses dans le domaine de la santé sans équivalent dans l’histoire contemporainexi, et ce notamment à la suite des mesures sanglantes d’austérité. Ceci est d’autant plus vrai dans certains pays « périphériques » où la rigueur budgétaire imposée par la Troïka a été caractérisée par des « coupes très fortes et prolongées » (pp. 38-39). L’auteur de l’étude conclut notamment que les objectifs de réduction des déficits publics dans les secteurs tels que la santé ont eu « des effets récessifs désastreux et s’avèrent inefficaces » (p. 21)xii. On en constate les tragiques manifestations dans le contexte de la crise actuelle. Dans le domaine médical, la longue réduction des dépenses dans le personnel, les équipements et le matérielxiii a contraint le personnel hospitalier, sans forcément l’admettre publiquement, à trier les patients. Ainsi, souligne un éditorial du Temps, le manque de respirateurs médicaux aura sans doute « coûté des milliers de vies ».

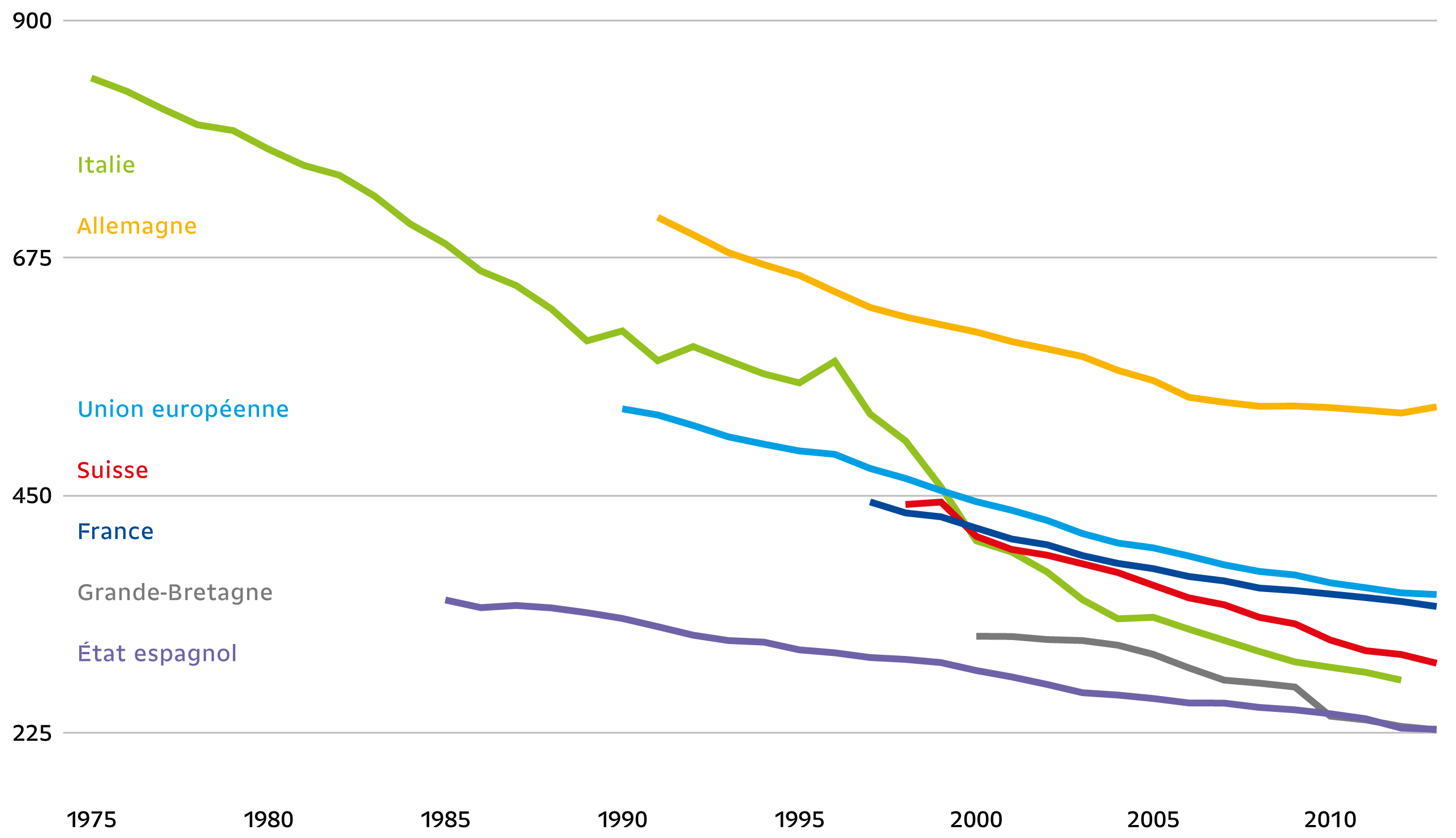

Nombre d’unités de soins intensifs pour 100 000 habitant·e·s (source : OMS) :

Nombre d’unités de soins intensifs pour 100 000 habitant·e·s (source : OMS)

Alors que l’Europe se transforma soudainement en nouvel épicentre de la pandémie, les pays largement tributaires des politiques d’austérité constatèrent rapidement l’incapacité de leur système de santé à absorber un afflux massif de malades aux soins intensifs. En Italie d’abord, la pandémie accosta puis frappa le cœur économique au nord de la péninsule, où les hôpitaux lombards se virent très rapidement « débordés ». Dès lors, des préoccupations crûrent à l’idée que le virus se propage vers le sud de Rome, où le système sanitaire « est très peu développé »xiv. Aujourd’hui, l’Italie commence à peine à percevoir le bout du tunnel, au prix non seulement d’un bilan funeste du nombre de décès, mais aussi d’un confinement draconien qui aurait pu aboutir sur une profonde crise sociale dans les régions méridionales de la botte. Le scénario espagnol, marqué par une large progression de la santé privée, a également dû faire face à des hôpitaux qui se trouvèrent rapidement « au bord de l’effondrement », avec des personnels médicaux exténués et exposés à la contagion par manque d’équipements adaptésxv.

© Boris Colinas

Alors que le virus poursuit désormais son expansion outre-Atlantique, les États-Unis semblent se profiler comme le nouvel épicentre. La gestion notoirement néolibérale des services publics qui y prévaut ne laisse présager rien de bon, dans un pays où la santé est largement privatisée, où les personnes infectées doivent payer de leur poche les soins nécessaires – faute d’assurance maladie –, et où les mesures de protection sociale telles que le chômage partiel sont quasiment inexistantes, alors même que le confinement a conduit plus de 10 millions d’Américains à s’inscrire au chômage en deux semaines. Pis encore, alors que l’Afrique semble avoir été épargnée dans un premier temps, le continent voit désormais lui aussi pulluler les cas d’infections alors même que les leviers étatiques y sont autrement plus fébriles – et pour cause ! Aux inégalités structurelles issues du moment colonial, sont venus s’ajouter les programmes d’ajustement structurel des années 1980 qui y ont, mutatis mutandis, démantelé les services publics et aggravé l’inégalité sociale au détriment des populations les plus démunies. Un pays comme la République démocratique du Congo ne compte à ce jour que 50 respirateurs artificiels pour une population de plus de 80 millions d’habitantsxvi. De surcroît, le confinement préventif adopté par de nombreux États africains s’érige en soin palliatif d’urgence qui risque néanmoins de se heurter, s’il se prolonge, à la réalité d’une prévalence forte du travail informel, et l’absence de filets sociaux à travers le continent. Un scénario européen en Afrique pourrait aboutir sur une bombe sanitaire et sociale dont on peine encore à cerner l’étendue.

Quelles réponses : l’État-providence revient-il sur le devant de la scène ?

Le désengagement social de l’État prôné par une vulgate néolibérale débridée, ainsi que les coupes budgétaires appliquées à un domaine public régi par les préceptes issus du monde de l’entreprise auront eu des effets profondément néfastes sur les services publics. La crise sanitaire actuelle en est une parfaite illustration. Aujourd’hui, le spectre d’une nouvelle crise économique pointe à l’horizon. Accompagnée de sa litanie habituelle de commentaires hystériques autour de la dette des États, une nouvelle « thérapie de choc » eût sans doute achevé un système sanitaire déjà à l’agonie, avec des conséquences autrement plus graves pour les populations. De fait, pour diverses raisons – dont on ne peut toujours exclure le caractère électoraliste –, les décisions prises cette fois-ci par de nombreux dirigeants semblent, a priori, opter pour une thérapie alternative.

En mars, lors d’une allocution au style martial autour du Covid-19, Emmanuel Macron a reconnu qu’il faudra demain « tirer les leçons et interroger le modèle de développement qui a révélé ses faiblesses ». Parmi ces leçons, le président français a notamment retenu la nécessité de défendre « la santé gratuite sans conditions de revenus » ; ajoutant que l’État-providence n’est pas un ensemble de « coûts et de charges, mais des atouts indispensables quand le destin frappe ». Ainsi, a-t-il conclu, « il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». Même son de cloches aux États-Unis, où Donald Trump s’est vu contraint de signer un plan de relance à hauteur de 2000 milliardsxvii, notamment en vue de « boucher temporairement certains trous dans la protection sociale », souligne Ioana Marinescu[xviii], ajoutant que « cette crise aura rappelé aux Américains l’importance du système de protection sociale : le marché n’a pas réponse à tout ».

L’Allemagne, quant à elle, a pu concentrer ses efforts sur l’économie – nationalisations à l’appui si nécessaire –, quitte à s’endetter et transgresser une règle budgétaire d’airain relative au « frein à l’endettement », en débloquant 822 milliards d’euros de prêts pour venir en aide aux entreprises et aux salariésxix. L’UE, contrairement – elle aussi – à ses habitudes ascétiques, a débloqué un « fond d’investissement » de 25 milliards d’euros et reconnu la nécessité de faire preuve de « souplesse » sur les déficits publics. Dans la même veine, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’engager 750 milliards d’euros pour le rachat de la dette d’États et d’entreprises de la zone euro.

Ce tournant semble a priori de bonne augure, eu égard notamment aux mesures d’urgence adoptées par des pays comme l’Italie ou l’Espagne. De fait, il se pourrait bien que l’on assiste, comme l’annonce l’économiste français Gaël Giraud, au « retour de l’État-providence ». Sa mise sur pied dans les années 1950 avait non seulement aidé les économies nationales à répondre aux effets de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à répondre aux effets désastreux de la « grippe asiatique » de 1957-1958, notamment par la mise sur pied d’assurances sociales.

À l’analyse, pourtant, le soutien massif au secteur privé reflète à certains égards une relance par l’offre qui semble s’inscrire dans une certaine continuité idéologique au profit – surtout – des grandes entreprises privées. En effet, si l’aide dispensée aux grandes et aux petites entreprises vise à maintenir l’économie à flot ; nombre de PME, indépendants et petits artisans ne pourront certainement pas rebondir aussi facilement après le choc. D’autre part, les importants investissements publics visant la demande, à savoir la consommation des ménages, se voient réduits à des politiques conjoncturelles – « extraordinaires », ajouterait Christine Lagarde, présidente de la BCE –, sinon à des effets d’annonces électoralistes, qui risquent de ne point répondre aux exigences d’un véritable rétablissement de l’État-providence sur le long terme.

La « délégation », en outre, d’une part de l’assistance ou des plans de relance au secteur privé[xx] soulève d’autres questions, notamment au regard d’une certaine forme de dépendance mutuelle que celle-ci crée entre instance publique et intermédiaire privé. Ces dynamiques de « marchéisation » de la dette sur lesquelles s’appuie la relance tendent à muer un patrimoine collectif en actif privatisé, dont l’évolution risque de n’aboutir que sur une configuration renouvelée des processus de « privatisation de l’État »xxi…

Après le lot habituel de contritions et de bonnes résolutions – « quoi qu’il en coûte » affirmait même Macron –, l’on entend déjà les tambours d’une contre-offensive libérale annonçant l’épée de Damoclès budgétaire. Les rappels sans cesse renouvelés de la facture qui attend les populations à l’issue des aides prodiguées par les États – dont on ne rougit pas d’insister sur leur caractère « extraordinaire » – annoncent le retour des vieux démons de l’austérité. Il importe donc de garder en tête le diagnostic établi afin de ne pas sombrer à nouveau dans les mêmes travers à l’issue de la crise. Si l’on souhaite éviter que l’histoire qui a suivi la crise de 2008 ne se répète, les réformes à venir doivent ainsi privilégier le principe de solidarité au fondement du commun, plutôt que le calcul mystifié d’un « ruissellement »xxii qui découlerait de la compétition de tous contre tous.

Un futur agenda politique à l’aune du « commun »

La crise actuelle semble avoir mis en exergue le rôle cardinal des petites mains qui œuvrent en faveur du commun ; rendues visibles par les nombreuses acclamations populaires dont l’écho semble signifier la nécessité de réduire l’emprise de la main « invisible » – et pourtant si prégnante – du marché. Au soutien symbolique manifesté par les populations doit alors succéder un agenda politique orienté vers un horizon collectif, privilégiant ce que Pierre Dardot et Christian Laval ont nommé le « commun »xxiii. Ce dernier est « inappropriable », postulent les deux auteurs, en ce qu’il ne peut faire l’objet ni d’une propriété étatique, ni privéexxiv. Il s’agit plutôt de valoriser les activités de coopération et de co-obligation qui nous lient les uns aux autres ; c’est ce qui fonde le commun. Son institution doit alors reposer sur les services publics, seuls en mesure de garantir la primauté des devoirs des gouvernants envers les gouvernésxxv et de mettre en œuvre un contre-mouvement de protection sociale en faveur d’une solidarité vitale entre humains. Décriés par la doxa néolibérale pour leur « inefficience », les services publics – dont l’étymologie renvoie à publicum – font justement référence à ces activités entreprises au nom de l’intérêt général.

© IPhoto by Dan Burton on Unsplash

En ce sens, penser la santé comme un « commun » implique, par exemple, que les investissements qui président à son fonctionnement ne soient pas soumis à la logique du profit. Dans la santé – comme dans d’autres domaines, souvent largement féminisés comme le « care »xxvi –, cela passera aussi par une réévaluation des hiérarchies salariales à l’aune de leur utilité sociale. De même, les injonctions à l’efficience promues par la « bonne gouvernance » du new public management ont révélé leurs limites. Dans le contexte français, André Grimaldi et Frédéric Pierruxxvii avançaient déjà à la veille de la crise, la nécessité d’en finir avec l’hôpital-entreprisexxviii. Au lieu de sacrifier la santé sur l’autel du profit, tous deux ont récemment avancé que le financement de l’hôpital public de demain devrait être « majoritairement assuré par un budget global évoluant en fonction des besoins définis avec les professionnels et avec les représentants des usagers – et non en actionnant la calculette de Bercy ». Car rappelons-le, le service public n’est pas l’État : la santé est comprise comme un commun qui n’est « ni étatisé, ni privatisé » mais résolument collectif, dont la quête principale est celle du bien-être de tous.

L’enjeu économique relève aussi d’un enjeu commun, à la fois démocratique et social. Se lamenter depuis la dernière crise de la montée des « populismes » et des « théories du complot » est vain. Il s’agit de démontrer aux populations que la démocratie sert l’intérêt général – au sens rousseauiste. Si la politique de relance reconfigure les liens toujours ténus entre le public et le privé, le soutien dirigé vers ce dernier doit s’accompagner de contreparties caractérisées par la subordination institutionnalisée des intérêts privés aux politiques plébiscitées démocratiquement. Aux refrains repris ad nauseam autour de la dette pour justifier les mesures d’austérité et les rationnements des services publics, il s’agit d’y répondre, là aussi, à l’aune de l’intérêt général. Souvent perçue comme inenvisageable – voire carrément interdite (p. ex. par le Traité de Lisbonne) – la fameuse « planche à billets » pourrait constituer une solution au « problème » de la dette. Certains partisans de l’orthodoxie budgétaire et anti-inflationniste commencent d’ailleurs eux aussi à le préconiser. Pour l’économiste Cédric Durand, une telle démarche permettrait de « donner les moyens financiers de panser les plaies sociales et économiques de la crise actuelle sans passer par les marchés, ni par une augmentation de la dette publique ». Pour ce dernier, la mise en place d’une économie du « commun » relèverait ainsi, de la planification d’une profonde mutation du système économique à visée démocratique et sociale, afin de gérer l’urgence sanitaire et de reconstruire l’économie sur des bases durablesxxix.

Enfin, les interdépendances étant inscrites dans un monde globalisé, elles requièrent une coopération globale en faveur de communs globaux. Les États doivent faire preuve d’une solidarité aux antipodes de l’égoïsme qui a prévalu dans la distribution du matériel médical, à l’origine de tensions qui pourraient bien sonner le glas d’un marché commun européen bâti selon les préceptes de la concurrence généralisée. De même, la guerre des prix que se livrent les principales puissances pétrolières rappelle, qu’en manquant le kaïros d’une véritable transition énergétique, nous risquons de nous enfoncer davantage dans un état d’urgence climatique soumis aux logiques court-termistes du profitxxx. S’ensuivrait alors une « marchéisation » du réchauffement climatique régie par des logiques néo-darwiniennes du chacun pour soi, auxquelles l’on nous inciterait à nous « adapter »xxxi, à coup d’injonctions mercantilistes. Aux risques globaux, il importe d’opposer des réponses conjointes globales. Alors que les Nations unies et le multilatéralisme battent de l’ailexxxii, il importe de repenser un système d’entraide qui soit fondé sur la coopération, plutôt que la compétition. La santé, le climat, l’économie, l’éducation, la culture… ne doivent plus être considérés comme des propriétés privées ou des biens d’État, mais comme des communs mondiaux. Il importe de les penser et de les instituer politiquement comme tels.

Une infirmière venant de tester des patients à l’entrée d’un hôpital au Niger (2 avril 2020).

© Anna.psiaki / CC BY-SA

La santé de chacun dépend de la santé de tous, et la pandémie du Covid-19 met au jour l’étendue des interdépendances comme cela a rarement été le cas dans l’histoire de l’humanité. La prochaine épreuve en ce sens concerne l’ombre pandémique qui plane sur l’Afrique. De fait, la santé des Européens dépendra aussi de celles de leurs voisins africains. Or, les capacités providentielles des Étatsxxxiii y sont limitées, pour les raisons politiques et historiques précédemment évoquées. Il en va de la solidarité globale de coopérer et soutenir ces États à l’heure de faire face au virus, sans quoi les discours autour de la « crise migratoire » passeraient de l’ineptie à l’irresponsabilité. La politique de coopération internationale relève ainsi d’une politique sociale qui ne saurait, elle non plus, répondre à des intérêts privés ou étatiques, mais bien à la préservation de notre avenir collectif.

Si l’histoire a montré que les grandes catastrophes, telles que la pandémie actuelle, tendent à redistribuer le capitalxxxiv, l’histoire sociale enseigne aussi, comme le soulignait Pierre Bourdieu en 1999, « qu’il n’y a pas de politique sociale sans un « contre-mouvement » social capable de l’imposer »xxxv. Les applaudissements, certes, réaffirment les vertus des activités et liens qui fondent le bien-être collectif. Pour autant, la mise en branle d’un agenda politique véritablement orienté vers le commun requerra de fortes et véritables mobilisations sociales allant au-delà des seules vagues d’émotions collectivement exprimées pendant la crise. Dans ce contexte de crise, le politique doit reprendre ses droits et éviter le piège tendu par la dépolitisation qui découle de l’héroïsation « extraordinaire » des soignants.

Références :

[i] Au-delà du seul produit intérieur brut (PIB), l’état de santé est un bon indicateur de progrès économique et social. Voir à ce sujet le récent article de Michael Marmot : « Austérité, la grande faucheuse », publié dans le Monde Diplomatique, avril 2020, pp. 18-19.

[ii] Emeagwali G. (2011) “The Neo-Liberal Agenda and the IMF/World Bank Structural Adjustment Programs With Reference To Africa” in Kapoor D. (eds) Critical Perspectives on Neoliberal Globalization, Development and Education in Africa and Asia. SensePublishers: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6091-561-1_1

[iii] L’un des instigateurs de la doctrine néolibérale, Friedrich Hayek, voyait dans la social-démocratie et le développement progressif de l’État-providence promus à l’époque par le « New Deal » de Franklin Roosevelt les manifestations d’un collectivisme inscrit dans le prolongement du spectre totalitaire du national-socialisme et du communisme étatique.

[iv] Le phénomène des « thérapies de choc », dont l’économiste Jeffrey Sachs a été l’une des figures de proue, a généralement été accusé d’aboutir sur des conséquences néfastes pour les populations qui en ont fait les frais. Voir à ce propos l’essai provoquant de Naomi Klein (2010), La Stratégie du choc, la montée d’un capitalisme du désastre, Arles : Actes Sud.

[v] Après la mésaventure démocratique du référendum constitutionnel européen de 2005, lorsque Français et Hollandais s’y opposèrent, les dirigeants européens se sont bien gardés de présenter à nouveau devant les urnes un texte pratiquement identique, à savoir le Traité de Lisbonne. Ce dernier, garantit des compétences exclusives à l’Union dans des domaines stratégiques (politique monétaire ou encore établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur). Le traité de l’Union européenne demande aux États membres et à l’Union d’agir dans le respect des principes d’une économie de marché ouverte et libre : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable. Pour ce faire, la Commission de l’UE examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée. Le Pacte de Stabilité et de Croissance vise la surveillance des objectifs budgétaires des États et leur conformité à la discipline budgétaire, prévoyant – lorsque le déficit public dépasse 3% du PIB – que des sanctions soient misent en œuvre. Ajoutant l’indépendance des banques centrales ou encore l’impossibilité de dévaluer une monnaie désormais commune, la liste des effets à l’échelle des États est non négligeable. De fait, les règles prévues dans les traité successifs priment sur les constitutions nationales, et peuvent imposer aux États-membres – selon les conjonctures – une politique budgétaire et fiscale restrictive, orientée non pas vers la lutte contre le chômage et la récession, mais vers l’absence d’inflation et l’équilibre des comptes publics.

[vi] Le césarisme est selon Antonio Gramsci, cette « propension des régimes démocratiques à manifester des penchants autoritaires en temps de crise », bien qu’il soit ici question d’institutions non-militaires qui exercent la fonction de « César » (contrairement à l’époque mussolinienne à laquelle Gramsci fait référence).

[vii] Cédric Durand et Razmig Keucheyan (2013), « Un césarisme bureaucratique » in Cédric Durand (dir.). En finir avec l’Europe, Paris : La Fabrique.

[viii] Composée de la Banque Centrale Européenne (BCE), la Commission et du Fond Monétaire International (FMI)

[ix] Tel était le cas dans les pays du Sud de l’Europe, notamment la Grèce, le Portugal, l’Espagne ou encore l’Italie. Après le sauvetage public des banques privées, il s’agissait d’exploiter la crise de la dette souveraine pour restructurer les États-providence de manière à les rendre conformes aux mécanismes de marchés.

[x] Olivier Blanchard et Daniel Leigh. 2013. “Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers” in IMF Working Paper. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf

[xi] En dehors des périodes de guerre.

[xii] Antoine Math (2018), « Les effets des politiques d’austérité sur les dépenses et services publics de santé en Europe » in La Revue de l’IRES, N° 91-92, pp. 17-47.

[xiii] Comme l’illustrent les nombreuses pénuries signalées par le corps médical, non seulement en terme de personnel soignant, mais aussi de matériel et d’équipements, telles les pénuries de masques, de gants, de respirateurs ou encore de médicaments.

[xiv] L’auteur de l’article souligne notamment le fait que Naples ne pourrait jamais « encaisser » le même nombre de cas qu’une région comme la Vénétie ou la Lombardie ».

[xv] Le dernier bilan du gouvernement espagnol indiquait début avril que le Covid-19 avait été responsable d’une surmortalité de 66 %, dont le total s’élevait à 10′003 morts depuis le début de la pandémie.

[xvi] De sorte que le gouvernement congolais, comme d’autres à travers le continent, s’est tourné vers la Chine qui, d’épicentre et berceau de la pandémie, a su déployer une véritable « diplomatie sanitaire » en mesure de renforcer la place qu’elle s’est frayée depuis plusieurs années sur le continent.

[xvii] Ce texte prévoit notamment l’envoi d’un chèque de 1200 dollars à de nombreux Américains, une assistance de près de 400 et 500 milliards aux petites entreprises et grandes sociétés respectivement. Enfin, l’aide prévoit 100 milliards de dollars à destination des hôpitaux, complémentés par 30 milliards destinés à financer la recherche sur les traitements contre le virus.

[xviii] Professeure d’économie à l’université de Pennsylvanie.

[xix] Ce faisant, le gouvernement d’Angela Merkel a rompu avec les dogmes ordolibéraux en vigueur depuis le début de la République fédérale d’Allemagne (RFA).

[xx] En Espagne, par exemple, 83 des 200 milliards prévus pour la relance économique du pays reposent sur des fonds privés

[xxi] Voir Béatrice Hibou (1999), La privatisation des États. Paris: Editions Karthala

[xxii] Arnaud Parienty (2018), Le mythe de la « théorie du ruissellement », Pais : La Découverte.

[xxiii] Voir Pierre Dardot et Christian Laval (2014) Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle, Paris : La Découverte.

[xxiv] Ibid, p. 239

[xxv] Voir Léon Duguit (1922), Souveraineté et liberté, Leçons faites de l’Université de Columbia (New-York), 1920-1921, Felix Alcan, Onzième Leçon, p. 164.

[xxvi] Voir notamment Pascale Molinier (2013), Le travail du care, Paris : La Dispute.

[xxvii] Respectivement professeur émérite au centre hospitalier universitaire Pitié-Salpêtrière (Paris) et sociologue, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales (Ceraps), université Lille II.

[xxviii] André Grimaldi et Frédéric Pierru (2019), Santé : urgence, Paris : Odile Jacob.

[xxix] Pour l’économiste, ceci passerait notamment par la centralisation de la coordination économique entre politique budgétaire étatique et politique monétaire des banques centrales. Une telle démarche pourrait s’appuyer d’une part sur des nationalisations de banques, afin de garantir la continuité du système de paiement. Les banques centrales, d’autre part, assumeraient la possibilité d’une monétisation des déficits publics, en mettant de l’argent à la disposition des États, que ces derniers n’auraient pas à rembourser. Parallèlement, il importe de soumettre le système de crédit aux priorités et aux objectifs de soutenabilité – tant sociale qu’écologique – dans les domaines de la santé ou encore de la protection sociale, mais aussi de l’éducation et de la transition écologique. Voir aussi Cédric Durand et Razmig Keucheyan, « L’emboîtement de quatre crises met en lumière les limites des marchés », Le Monde, 13 mars 2020

[xxx] L’obsession actuelle, en Suisse comme ailleurs, pour le sauvetage des compagnies aériennes annonce un retour du « business as usual », dont l’orientation politique fait fi des objectifs communs fixés dans le cadre de la COP21 en faveur du climat.

[xxxi] Voir Barbara Stiegler (2019), « Il faut s’adapter ! » Sur un nouvel impératif politique, Paris : Gallimard.

[xxxii] La situation semble toujours plus s’assombrir depuis que le président américain Donald Trump ait décidé de suspendre la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la santé.

[xxxiii] Bien que certains pays aient adopté des mesures de protection sociale afin de faire face à la crise, celles-ci demeurent indigentes et risquent de difficilement suffire.

[xxxiv] Walter Scheidel (2017), The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century, Princeton: Princeton University Press.

[xxxv] Pierre Bourdieu. « Donner un sens à l’Union. Pour un mouvement social européen », Le Monde Diplomatique, juin 1999, pp. 16-17.

Laisser un commentaire

Soyez le premier à laisser un commentaire